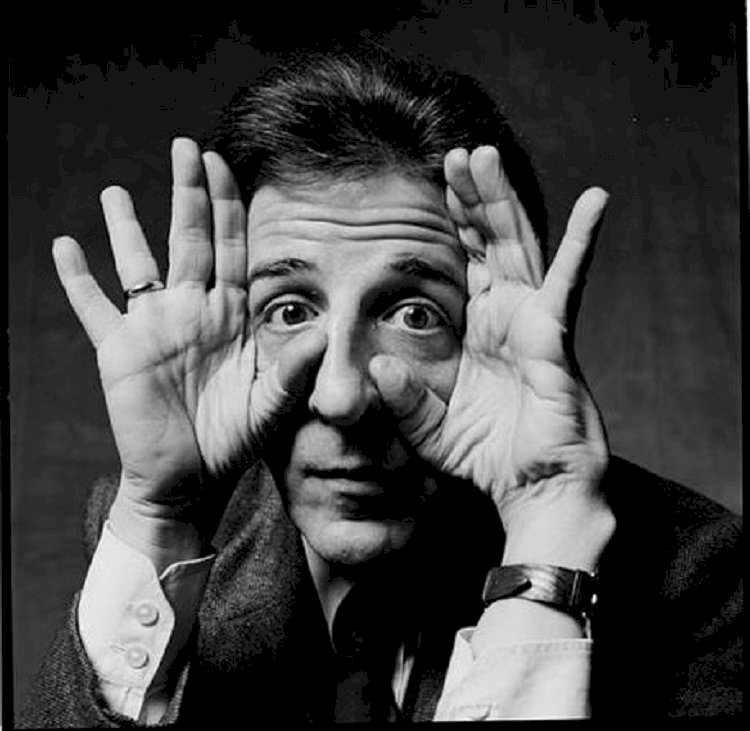

Giorgio Gaber, sempre fuori moda

L’1 gennaio 2003 muore l’artista che inventa il Teatro canzone. Monologhi e canzoni. Una stagione indimenticabile.

Affondi antichi come il senso delle cose concrete. Pensieri contemporanei come il senso delle cose concrete. Inafferrabile. Irregolare. Autoironico. Ironico. Curioso di tutto. Con il desiderio di vivere il presente senza dover far finta di essere sano. Il suo essere di sinistra non allineato. L’ostilità dei compagni/custodi dell’ortodossia. Il dialogo con Comunione e liberazione, la scoperta dei giovani del Meeting di Rimini, il rapporto epistolare con don Giussani. E la bella amicizia con il cantautore Claudio Chieffo: “Gli ho dedicato un pezzo “La canzone del melograno” ma non ho fatto in tempo a fargliela ascoltare”.

13 gennaio 2023

di Enzo Manes

1981. Sul palcoscenico, prima di cantare quella meraviglia che è “Il dilemma”, Giorgio Gaber prepara il pubblico a vivere l’esperienza di quella drammatica e vera storia d’amore con uno spiazzante monologo. Che fa: “E così, a un certo punto, abbiamo liberato anche l’amore, finalmente più nessuna repressione, ognuno fa quello che vuole. Anzi, per alcune coppie l’infedeltà è una specie di garanzia di modernità. E con questa smania di dare ascolto ai brividini del cuore si disfano allegramente le coppie e gli amori nascono come funghi, in una strana euforia di cui il fallimento sembra la normale confusione. Ma non ci viene mai venuto in mente che è proprio nella fedeltà che si potrebbe trovare una risposta diversa? Ma non la fedeltà alle istituzioni e neanche alle regole del buon senso antico, ma la fedeltà a noi stessi”.

Il Signor G ci ha lasciati giusto vent’anni fa. Ma è altrettanto sacrosanto azzardare che non ci ha lasciati. In dono una produzione copiosa di canzoni e monologhi. Appunto spiazzanti come è stato lui. Che svicolano, inafferrabili al tentativo di ingessarli, di tirarli dalla nostra parte. Come succede solo ai più grandi. E allora ci vengono in mente altri irregolari come Pasolini e Testori. E allora dentro a un presente che allarma, è legittimo chiedersi: “Ah, chissà cosa direbbe Gaber”.

Perché Gaber ha detto molto. Perché ha pensato, osservato e conversato molto, in primis con Sandro Luporini, amico di chiacchere versiliane e straordinario co – autore del Teatro canzone. Per rimanere alla azzeccatissima formula espressiva (ma anche prima non è che le sue canzoni scivolassero via, impalpabili) basta solo citare alcuni titoli che dai primi settanta ne hanno scandito il viaggio personale e artistico, per capire di che cosa stiamo parlando: “Dialogo fra un impegnato e un non so”; “Far finta di essere sani”; “Anche per oggi non si vola”; “Libertà obbligatoria”; “Polli d’allevamento”; “Anni affollati”. E poi ancora: “Piccoli spostamenti del cuore”; “Io come persona”, “E pensare che c’era il pensiero”; “Un’idiozia conquistata a fatica”. Per arrivare alle ultime prove documentate solo su album perché la malattia avanzava frettolosa: “La razza in estinzione”; “Io non mi sento italiano”. Tutti titoli che già raccontano della sua idiosincrasia verso l’ingombrante ideologico quotidiano.

Lo strano vizio di dare spazio al pensiero

Gaber, un uomo sempre acceso: “C’è un’aria che manca l’aria”. Più che attingere a slogan irreprensibili, all’aria che tira, si è speso per le cose terra terra, meno eclatanti eppur fondamentali: “Una donna così normale che rischia di sembrare originale”; “una donna che nei salotti non fa la spiritosa”. Che si è speso alla ricerca di un gesto naturale “per essere sicuro che questo corpo è mio” (Cerco un gesto naturale). Che si è speso per l’io, ad esempio. Come per il noi, ad esempio: “L’appartenenza è avere gli altri dentro di sé. Sarei certo di cambiare la mia vita, se potessi cominciare a dire noi” (Canzone dell’appartenenza). Che ha insistito sulla famiglia, “per una cosa vera come la famiglia”, su Maria, la realtà, il diritto di vivere il presente. Non che non gli importasse del Vietnam, la Cambogia, la rivoluzione, però senza Maria, senza la verità di un rapporto, di un amore normale, di un sincero e timido arrossire quando si incrociano gli sguardi fra un lui e una lei, beh, significa che qualcosa non funziona proprio. Si discute di altro per non occuparsi veramente di noi. Ecco la rivoluzione mancata. Gaber ci è andato dentro a quel misfatto. In un monologo da “Far finta di essere sani”: “Ma come sta Giuseppe, ho saputo che non stava bene”. L’amico non regge l’insidiosa domanda. Non risponde, cambia discorso, abbozza e farfuglia sul capitalismo, la lotta di classe eccetera eccetera. “Scusa, ma come sta Giuseppe?”. Questione semplice, diretta. Parrebbe, almeno. Non per l’altro, evidentemente; che si ostina con… altro. Un discorso fumoso che non sta sulla realtà, sul quel che accade, che non vuole parlare di Giuseppe, l’amico comune, che è ammalato.

Il semplice quotidiano inceppato. Un’interruzione di senso che fa male. E poi Gaber, apparecchiata la scena, parte con “Chiedo scusa se parlo di Maria”. Siamo nel 1973, cinquant’anni fa, nel pieno di una certa ubriacatura. Non che Gaber non cogliesse l’autenticità delle istanze sociali, di un volto del ’68 che gli piaceva. Assai meno gradiva le maschere e le mascherate dei partitini che fiorivano e già sfiorivano alla sinistra del grande partito comunista. Gaber non fuggiva, non si allineava; aveva addosso quello strano vizio di dare spazio al pensiero. Toh, pensava. E allora ironizzava raccontando con autoironia. E la faccenda si faceva assai seria. Perché si coinvolgeva, era immerso fino al collo. Mica stava dall’altra parte del cancello per puntare solo il dito contro. Non si è mai chiamato fuori dal corteo di quelli che fanno finta di essere sani. Tutti si corre quel rischio. Ha avvertito il pericolo dell’omologazione da battimani, che colpisce fin da bambini (diseducati dagli adulti) che “in riga li portano al mare, non sanno se ridere o piangere, batton le mani, far finta di essere sani”. Cioè: il tranello di non saper mangiare un’idea. Così solo incongruenze, tic, e niente rivoluzione. A lui premeva la rivoluzione nel tempo ordinario perché senza quella…; del tipo “ciao come stai”. Oppure accettare la bella scoperta che ci si può commuovere e magari cambiare un filo perché c’è Gildo, il povero “Gildo” conosciuto in una corsia di ospedale e che “mai più avrò il piacere di rincontrare”. Ciò che lo infastidiva era la pratica dell’accontentarsi svuotato di vita: lo stare seduti al bar Casablanca a mangiare un gelato, naturalmente sporcandosi la barba, parlando e parlando di rivoluzione e proletariato, “con sulla sedia i titoli rossi dei nostri giornali”. Da ottimi e sazi borghesi, ma borghesi piccini piccini, compagni da Nikon e occhiali (Al bar Casablanca). Una scelta da libertà obbligatoria, da rivoluzionari di professione ormai omologati, francamente da polli. Da polli d’allevamento come espliciterà nel 1978, stavolta con toni per nulla bonari; pensiero netto e impietoso verso la diffusa arroganza del movimento del ’77: quando è moda è moda perché quando è merda è merda. Fine di quella storia: “Non sono più compagno”, e neppure “modaiolo militante”. E ancora più giù nello sprofondo: “E visti alla distanza non siete poi tanto diversi dai piccoli borghesi che offrono champagne e fanno i generosi”. Adesso per lui fischi, monetine, spettacoli bloccati. Ormai non c’è via di scampo. E non aiuta neppure farsi uno shampoo. Il colmo di quella pressione bassa? Quando un contestatore sale sul palco e vuole cantare. Perché? Perché è giusto, democratico… Ci prova. Gaber gli dice che è stonato. Il contestatore, testa un po’ così del movimento, ineffabile: “Ma quale stonato, basta con queste etichette borghesi”. È il Titanic del movimento: la storia è nota.

Democrazia proletaria, Re Nudo, i festival dell’Unità. E poi il Meeting di Rimini

Sarebbe velleitario provare a riassumere l’intera vicenda umana e artistica di Giorgio Gaber. Vi sono molti libri e i suoi dischi in gran parte disponibili (anche Youtube è piattaforma generosa a favorire l’incontro). Gaber, ogni volta, ha buttato lì qualcosa ed è andato via. Qualcosa che è rimasta. Che non è passata: bella vispa, frizzante, vera. Alla faccia delle mode. Il suo essere artista ha beneficiato di un metodo che non invecchia mai: l’intenso corpo a corpo con la curiosità. Non si è mai adagiato sui “sentito dire”, voleva conoscere, capire, vedere. Là fuori gli interessava tutto. Il cuore batteva da una parte, ma la militanza lo incupiva. Non era la sua storia quella dei partiti. Ha fatto concerti per sostenere Democrazia proletaria; ha avuto simpatia per il quotidiano Lotta continua; ha collaborato con la rivista underground e birichina Re Nudo dell’amico Andrea Valcarenghi; ha portato i suoi spettacoli ai Festival dell’Unità. Ma da persona libera, nessun intruppamento. E quando sua moglie Ombretta Colli ha deciso di candidarsi per Forza Italia non ha divorziato come gli chiedeva di fare qualche reduce che pensava fosse ancora il tempo della voglia di rompere tutto “come se tenesse conto del coraggio la storia” (I reduci). Per dire dell’ideologia e del Titanic, ci fu un editoriale uscito sull’Unità del 7 gennaio 1998 che fece molto arrabbiare Gaber. L’autore, Luca Canali, latinista e critico letterario, riferendosi al suo nuovo spettacolo “Un’idiozia conquistata a fatica”, lo demolì: il menestrello Gaber non ha più niente da dire. Avrebbe fatto meglio a ritirarsi anziché dispensare “poltiglia di filosofia spicciola involgarita”. Peccato che nel pezzo Canali ammetta di non aver visto lo spettacolo e di basare la sua critica sulla lettura delle recensioni e dei commenti usciti su altri quotidiani. Un pregiudizio, insomma. Ideologia e neppure della più raffinata. Il solito disco rotto. Quel qualunquista di Gaber per di più con la moglie in Forza Italia si meritava quella stroncatura preventiva. Le regole d’ingaggio, come risaputo, le decidono i custodi dell’ortodossia. I polli d’allevamento.

Qualche anno prima, destando scalpore e numerosi mal di pancia tra i custodi, il curioso Giorgio Gaber aveva varcato la soglia pericolosa del Meeting di Rimini. Per incontrare e dialogare con quelli di Comunione e Liberazione. La prima volta nel 1985 (ci tornerà nel 1991 con una serata del suo Teatro canzone). Il titolo dell’incontro riprendeva alla lettera una sua celebre canzone: “C’è solo la strada”. Quella che dice “c’è sola la strada su cui puoi contare, la strada è l’unica salvezza; c’è solo la voglia, il bisogno di uscire, di esporsi nella strada e nella piazza; perché il giudizio universale non passa nelle case, le case dove noi ci nascondiamo, bisogna ritornare sulla strada, sulla strada per conoscere chi siamo”. L’incontro andò benissimo. La figlia Dalia ha ricordato quell’episodio definendolo una sorpresa incredibile: «Al nostro arrivo ci colpisce subito quanto quei giovani fossero preparati oltre che gentilissimi. In un momento in cui la sinistra mostrava il fianco sul piano della preparazione sui contenuti a vantaggio di una sterile critica ideologica, trovare gente affascinata dal culto del pensiero toccava moltissimo mio padre. Tanto che, dopo un breve incontro con don Luigi Giussani, inizierà con lui un rapporto epistolare che, senza spingerlo a rivedere le proprie posizioni o a trovare una comunanza di vedute, lo porterà comunque a riconoscere nel fondatore di CL una testa pensante». (Sandro Neri, “Gaber la vita, le canzoni, il teatro, Giunti, prima edizione: 2007, pag 174).

Chieffo e Gaber: si può essere grandi amici

Chi ha voglia di camminare, di stare sulla strada, prima o poi si incontra se non è prigioniero della sua ideologia. A Rimini accadde questo. Del dialogo fra Gaber e CL il cantautore Claudio Chieffo testimoniò in una conversazione con chi scrive e con Luigi Amicone. A casa sua, nel 2006, lui già molto ammalato ma felice perché la sera prima era riuscito a cantare (era assai ammalato) proprio al Meeting di Rimini, davanti e con il suo popolo. Ecco un passaggio di Chieffo che dice e commuove (l’intervista è uscita sul settimanale Tempi): «Ho sempre avuto un debole per Giorgio Gaber. Quando il Signor G si esibiva a Forlì non mancava mai. Gli feci sapere che volevo incontrarlo. I compagni gli dissero di lasciar perdere, che ero un cattolico. Risultato, Giorgio mi invitò a cena. Da quella volta lì, quando veniva in città il concerto del Signor G, la famiglia Chieffo aveva un palchetto. Voleva che andassi in camerino, ci teneva a sapere se lo spettacolo mi fosse piaciuto. Che amicizia è nata! Lui si innamorò della mia “Il fiume e il cavaliere”. Sempre molto affettuoso, mai remissivo nel giudizio. Accettò di fare alcuni concerti con me. Ricordo una serata a Chiavari. Uno del pubblico incominciò a insultarmi. Giorgio mi difese con forza. Un giorno toccammo il punto: ‘Tu hai molte certezze – mi disse – mentre è il dubbio a mandare avanti il mondo’. Gli risposi, quasi piangendo: ‘Guarda Giorgio, io non ho molte certezze, ma una ce l’ho: la misericordia di Dio è molto più grande di tutto il male che io e te possiamo fare, che l’umanità può fare’. Sono certo che la misericordia è l’ultima parola. Io naturalmente sono stato molto felice della preferenza che don Giussani aveva per lui. Perché Gaber era vero. Gli altri fanno ridere. Sono tutte finte domande. Non venite a dirmi che quelle di Vasco Rossi piuttosto che di Renato Zero…Quando ho saputo che Giorgio stava male è nata “La canzone del melograno”, ma non ho mai potuto cantargliela. È un dialogo fra Cristo e un viandante che non crede. ‘Segui il raggio di luce e la vita ti porterà dove il dubbio ritorna domanda e rinasce il cuore: nel giardino c’è Dio che ti aspetta e ti vuole parlare puoi sederti vicino vicino ad ascoltare’».

Possiamo finire qui. Anche se non finisce mai. “Se potessi mangiare un’idea avrei fatto la mia rivoluzione”.