Libertà di pensiero Fenoglio, il cantore della Resistenza antiretorica

Nel centenario della nascita dell’autore piemontese vale la pena accostare i suoi racconti e romanzi. Per misurarsi con una storia della Resistenza sincera. Affettuosa. Senza tacere le contraddizioni che l’hanno attraversata. Una scelta scomoda che lo ha emarginato. Un’emarginazione culturale che continua.

22 aprile 2022

di Enzo Manes

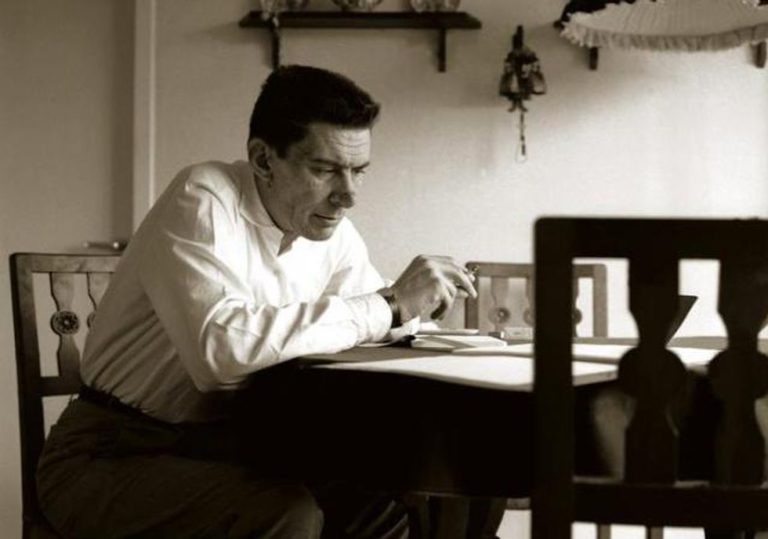

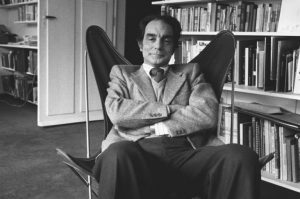

L’avanti march! scandito dalla retorica non è cosa buona e giusta. Mai. Ne ha patito in sovrappiù Beppe Fenoglio, narratore di gran penna, sincero cantore della Resistenza, figlio della Langa, terra che ha conosciuto l’asprezza della guerra civile. Quest’anno ricorre il centenario della sua nascita, avvenuta in quel di Alba il 1° marzo 1922 (la morte nel ‘63, ancora giovane, appena scollinati i quaranta) cuore del Piemonte inoltrato, tra morbide ascese, vini, tartufo, formaggi e carni da inumidire i palati.

L’avanti march! scandito dalla retorica non è cosa buona e giusta. Mai. Ne ha patito in sovrappiù Beppe Fenoglio, narratore di gran penna, sincero cantore della Resistenza, figlio della Langa, terra che ha conosciuto l’asprezza della guerra civile. Quest’anno ricorre il centenario della sua nascita, avvenuta in quel di Alba il 1° marzo 1922 (la morte nel ‘63, ancora giovane, appena scollinati i quaranta) cuore del Piemonte inoltrato, tra morbide ascese, vini, tartufo, formaggi e carni da inumidire i palati.

Casa di nebbia e nebbione, di colori incantevoli e incantati, di un sole singolare così attento a misurare il suo impegno. E la pioggia che scende, opportuna e richiesta per lo più.

Ma è anche l’alta langa ruvida, vera, quella che i contadini conoscono a menadito e con frequenza comprensibile mandano alla malora. Fenoglio non se ne dimentica, certo. Lui che per vivere ha fatto il procuratore di una ditta vinicola.

Il tessuto rugoso della sua letteratura

Perché ricorriamo all’aggettivo sincero riferito al suo racconto della resistenza partigiana? Perché, libri alla mano, non ha avuto la premura né perso tempo a scansare l’evidenza delle contraddizioni di quella storia. Piccole o grandi che siano state le contraddizioni.

Tale scelta in favore della libertà di pensiero – gli era ben chiara che nella drammatica contesa la parte sbagliata fosse quella dei fascisti della Repubblica Sociale avendo scelto di combatterla da partigiano – lo ha reso intellettuale a suo modo, appartato e scrittore credibile, innovativo nel cercare una lingua, nel darle corpo, nel farne tessuto rugoso, vivo, universale nell’amore per quei luoghi, i suoi luoghi.  Fenoglio era geloso di raccontare vicende.

Fenoglio era geloso di raccontare vicende.

Anche cruente: è così, ma non di rado, nel modo suo di procedere, le si scoprono ogni volta alla lettura scaldate da sorprendente e vivida umanità.

E per umanità s’intende tutto. Questioni private così come fatti di realtà altrettanto importanti, significativi, complessi come lo sono i fatti della Resistenza. Nel racconto di storie per Fenoglio non vi è la preoccupazione di separare.

Nulla della vita vale lo scarto, il gesto dell’espungere. D’altronde, le cose della vita sono sempre un tutt’uno.

Alcuni suoi libri, quelli a impronta “resistenziale”, estratti dallo scaffale fra gli altri, ne sono rappresentazione netta: Una questione privata; I ventitre giorni della citta di Alba, Il partigiano Johnny. Di questi, è bene ricordarlo, nessuno si è salvato negli anni più caldi della seconda metà del Novecento da bacchettate d’autore e da prese di posizione inequivocabili.

Fenoglio fu quasi trattato alla stregua di uno scrittore da praticare, nel caso si dovesse proprio, con il sospetto che si riserva agli scrittori fuori sincrono. Un partigiano ostile, insomma. Tale macchia lo ha accompagnato in vita e anche dopo la sua scomparsa, tenuto conto che i suoi scritti furono ferocemente dibattuti soprattutto a morte avvenuta.

Fenoglio fu quasi trattato alla stregua di uno scrittore da praticare, nel caso si dovesse proprio, con il sospetto che si riserva agli scrittori fuori sincrono. Un partigiano ostile, insomma. Tale macchia lo ha accompagnato in vita e anche dopo la sua scomparsa, tenuto conto che i suoi scritti furono ferocemente dibattuti soprattutto a morte avvenuta.

Il trittico resistenziale

Il trittico della discordia appena evocato naturalmente merita la coinvolgente lettura. Fenoglio si fregia del compito di condurre nel suo piccolo mondo antico, in quella porzione geografica così significativa per la storia del nostro Paese, con mano sicura eppure tremula di emozioni.

I sentimenti non sono parentesi, porzioni secondarie. Si fanno largo come è o dovrebbe essere nella natura delle cose. Ed è questa scelta che rende il racconto della resistenza, della “sua” resistenza un motivo d’attrazione. I suoi personaggi sono persone, non icone, simboli, vessilli.

Palpitano, trattengono il fiato, dicono, sussurrano, avanzano, si ritraggono, soffrono. Resistono, cioè compiono una fondamentale resistenza all’avanzata inesorabile della violenza quale criterio ultimo di redenzione, di salvezza.

Palpitano, trattengono il fiato, dicono, sussurrano, avanzano, si ritraggono, soffrono. Resistono, cioè compiono una fondamentale resistenza all’avanzata inesorabile della violenza quale criterio ultimo di redenzione, di salvezza.

A Fenoglio, non preme la letteratura di bandiera. Seppure, nella guerra civile, non esitò a prendere le armi a difesa della libertà nello scontro con i seguaci del Littorio.

Ciascuno può farsi il proprio percorso di lettura per incontrare il Fenoglio cantore realistico della resistenza.

Fare esperienza della sua bella e accogliente lingua; le sue trovate originali come quella di affidarsi ad una lingua inglese inesistente quasi fosse un gramelot internazionale.

I dialoghi, in sapienza e coscienza lontani dalla parata mitologica. Perché non ci sono icone, ma uomini che parlano come gli viene, anche del più e del meno.

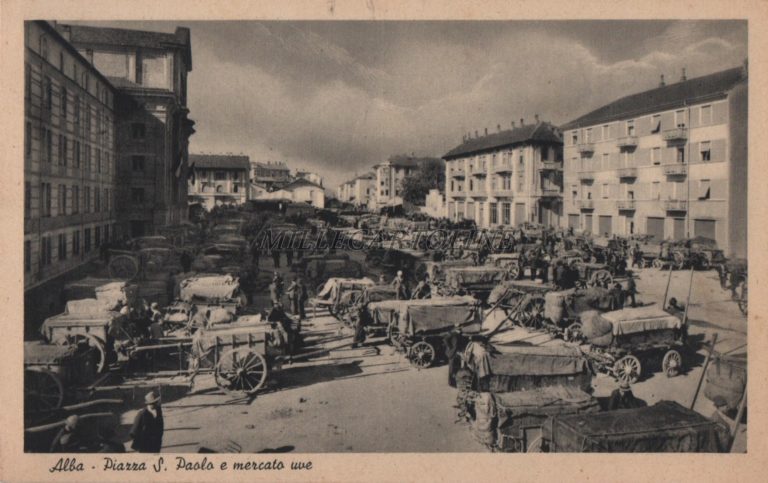

Mai, però, tratteggiati come caricature. E poi c’è la città: Alba, la sua Alba è il cuore, il perno affettivo dove si avviano, succedono, transitano molti degli accadimenti; dove si consumano le situazioni; e si lotta centimetro dopo centimetro perché la vita è una lotta palmo a palmo.

Mai, però, tratteggiati come caricature. E poi c’è la città: Alba, la sua Alba è il cuore, il perno affettivo dove si avviano, succedono, transitano molti degli accadimenti; dove si consumano le situazioni; e si lotta centimetro dopo centimetro perché la vita è una lotta palmo a palmo.

Alba è una cosa sola con le colline che la cingono. Alba va difesa, custodita, accarezzata. Non si può lasciarla nelle mani di chi vuole violentarla.

Nei “ventitre giorni” (prima pubblicazione, grazie ad Elio Vittorini: 1952), questa era la consapevolezza o il desiderio dei partigiani che «la presero in duemila il 10 ottobre». La cronaca, infine, portò una sentenza diversa, il 2 novembre del ’44 la persero.

Fenoglio così descrive, lui che vi ha preso parte, asciutto ma non distaccato, il ripiegamento dei duecento superstiti e quel che videro con un’ultima occhiata: «A mezza costa si fermarono e voltarono a guardare giù la città di Alba. Il campanile della cattedrale segnava le due e dieci. Gli arrivò fin lassù un rumore arrogante, guardando a un tratto scoperto di via Piave videro passarci due carri armati, e poi altri due, ciascuno con fuori dell’orlo una testa con casco. Oh, guarda, così avevano i carri e non li hanno nemmeno adoperati. I partigiani ripresero a salire, era spiovuto, i fascisti entrarono e andarono personalmente a suonarsi le campane».

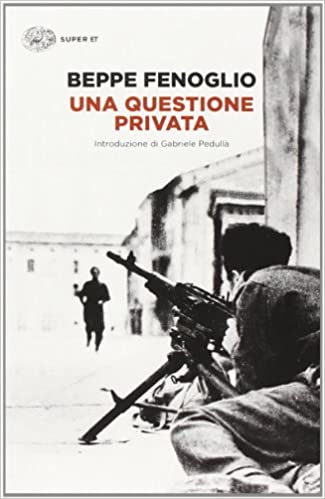

Ne Una questione privata (prima pubblicazione, grazie a Lorenzo Mondo: 1963) Fenoglio, in piena guerra partigiana, inserisce una storia d’amore e di presunti tradimenti.

Ne Una questione privata (prima pubblicazione, grazie a Lorenzo Mondo: 1963) Fenoglio, in piena guerra partigiana, inserisce una storia d’amore e di presunti tradimenti.

Una storia privata, dolorosa, che percuote il protagonista, il partigiano Milton non più sicuro della fedeltà di Fulvia. Un tradimento possibile architettato da un suo amico, partigiano pure lui, Giorgio, di famiglia altolocata.

Dunque, inquietudini di giovani nell’inquietudine e il pericolo della resistenza partigiana.

Ci spazio per tutto, nella quotidianità. Questo comunica Fenoglio con il suo racconto lungo. Nei dialoghi non ci si imbatte in pensieri alti, in richiami di principio, non v’è bisogno di quelli. La realtà non ha tempo da perdere e non chiede di perdersi dietro a slogan imparati e ripetuti.

Come a dire che anche nelle grandi vicende c’è sempre una questione privata che non vale di meno. «Quando la rivedrò? Prima della fine della guerra è impossibile. Non è nemmeno augurabile. Ma il giorno stesso che la guerra finisce correrò a Torino a cercarla. È lontana da me esattamente quanto la nostra vittoria».

Italo Calvino che con la Resistenza si è misurato in I Sentieri dei nidi di ragno (prima pubblicazione: 1947) spende un giudizio importante su Una questione privata: «È costruito con la geometrica tensione di un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti come L’Orlando Furioso, e nello stesso tempo c’è la Resistenza propria com’era di dentro e di fuori, vera come era stata scritta, serbata per tanti anni nella memoria fedele, e con tutti i valori morali, quanto più forti quanto più impliciti, e la commozione e la furia. Ed è un libro di paesaggi, ed è un libro di figure rapide e tutte vive, ed è un libro di parole precise e vere. Ed è un libro assurdo, misterioso, in ciò che si insegue, si insegue per inseguire altro e quest’altro per inseguire altro ancora e non si arriva al vero perché…».

Il partigiano Johnny segue e compie il tragitto umano nella Resistenza così caro a Fenoglio. Il libro esce nel 1968. Johnny è un tipo animato da senso di giustizia. Si aggrega a una brigata partigiana non comunista ma di fedeltà regia.

Vive e sopporta le traversie della sua scelta di sposare la causa partigiana.

Anche in questo romanzo, pur con tonalità e accenti assai diversi da quelli vissuti da Milton per Fulvia, Fenoglio introduce una figura femminile, tale Elda, bella e affascinante. Lei vorrebbe strapparlo alla lotta, ma Johnny ha altro per la testa. E da quello scopo non recede, anzi. Vive sino in fondo la sua decisione.

|

|

I custodi dell’ortodossia

Giorgio Bocca, piemontese delle Langhe (Cuneo) come Fenoglio, in ossequio a una narrazione dura e pura della resistenza bollò l’opera, di più l’autore: «Fenoglio della Resistenza non ha capito nulla. Io, di quei venti mesi, ho un’idea politica e storica. So qual è stato il valore della Resistenza, so perché il sogno che la innervava è naufragato. Fenoglio è come Pansa». Aggiunge Bocca che Fenoglio pone in risalto una Resistenza «falsa», resa a «teatro di assassini, di cialtroni, di poveracci».

Lorenzo Mondo, critico letterario di vaglia, alle accuse rivolte da Bocca a Fenoglio rispose così: “È penoso che per contrastare revisionismi veri o presunti si ricorra a un bigottismo d’antan, per restituire una visione edulcorata e faziosa della lotta partigiana. Anche su Pavese, Bocca dice cose inaccettabili che fanno torto al buonsenso: è un errore giudicare un romanzo come un documento storico. La letteratura va al di là, e Fenoglio ha compiuto il miracolo di scrivere un’epopea con una dignità letteraria che travalica l’occasione, pur restando un cantore aderente alla realtà storica, cioè a un momento drammatico di lacerazione: tra intolleranza, violenza, vendetta, inconsapevolezza e però anche straordinario eroismo e grande nobiltà d’animo”.

Giovani e non santini

Giovani e non santini

I Milton, i Johnny, di fatto alter ego dell’autore, e poi i Tito come il tenente biondo sono i giovani (non i santini) delle vicende che affastella Fenoglio. Ineccepibili? Giammai. Il punto non è quello.

La nobiltà d’animo, la verità della persona non ha senso misurarle con categorie artefatte e questo Fenoglio, antiretorico per eccellenza, lo sa molto bene.

Lui non ha il cruccio di far tornare i conti – come sembrerebbe interessare a Bocca e ai custodi della presunta ortodossia resistenziale – appiattendo la letteratura alla verità storica; come non gli appartiene deformare la verità storica per genufletterla ai presupposti.

Lui ci entra mani e piedi nella fanghiglia, nelle descrizioni, nei dialoghi precari, titubanti, solo all’apparenza ingenui.

Ma la realtà non è mai ingenua. Fenoglio accetta di misurarsene. E i risultati sono una letteratura per nulla compiaciuta.

Esatta, ecco. Proprio quella che intendeva.

Il debole o addirittura distratto risalto dato alla ricorrenza dei cent’anni dalla sua nascita molti lo attribuiscono alla soverchiante incidenza culturale del centenario di Pier Paolo Pasolini.

Vogliamo credere sia questa la ragione.