Anni di piombi e “piombati”

La vita vera morde e non fugge mai.

La genesi della Brigate rosse nella Milano nebbiosa di fine anni sessanta. La scelta di Alberto, giovane studente universitario, di aderire all’organizzazione. Le vicende storiche si intrecciano con quella dell’aspirante terrorista. Il clima storico e il clima umano procedono insieme, quasi riconcorrendosi.

È lo scritto appassionante di Alessandro Bertante “Mordi e fuggi” Il romanzo delle BR. Un racconto che ci riporta a quegli anni tumultuosi. E ai motivi che hanno generato scelte sconsiderate. Imprudenti e maledette. Senza capire che «tutto questo però non è la vita vera»

di Enzo Manes

18 luglio 2022

«Il cancello della Sit – Siemens era aperto da pochi minuti, il sole non era ancora sorto e le insegne al neon della fabbrica pulsavano come falene. Intirizzito e col bavero del cappotto alzato, aspettavo l’arrivo dei lavoratori davanti all’ingresso principale.

Non vedevo quasi niente, gli operai, uomini e donne, sbucavano dalla nebbia all’improvviso, formando piccoli furtivi manipoli. Era come uscissero da una nuvola». Milano, 1969.

Chi parla così è Alberto, vent’anni, figlio di una normale famiglia milanese, militante del Collettivo Politico Metropolitano.

Sotto il braccio tiene trecento volantini che sta per distribuire alle tute blu con l’invito a partecipare a un’assemblea programmata per la sera in una sala del centro città che sarà pensosa e fumosa.

Alberto è il protagonista dell’ultimo libro di Alessandro Bertante dal titolo “Mordi e fuggi Il romanzo delle BR” (Baldini + Castoldi). Nello svolgersi della sua drammatica storia, costruita tutta nel racconto in prima persona – prova rischiosa ma superata – viene descritto come sono nate le Brigate Rosse. I motivi che hanno sorretto quel tentativo disperatamente rivoluzionario. Gli scontri accesi fra compagni decisi a passare alla lotta armata e altri riluttanti verso una forma di lotta ritenuta incomprensibile e profondamente slegata dalla realtà.

Rivoluzione e spostamenti del cuore

Rivoluzione e spostamenti del cuore

Bertante affida ad Alberto il compito di tenere insieme il filo rosso della storia.

Molto è stato scritto sulla seconda stagione delle Brigate Rosse, quella con a capo Mario Moretti che ha avuto nella vicenda Moro il culmine dell’attacco al cuore della Stato. Assai meno sui primi vagiti e i primi passi dell’organizzazione.

Ecco allora che il percorso di iniziazione del giovane protagonista procede di pari passo con quello che porterà una realtà dell’estrema sinistra extraparlamentare a darsi una forma e una struttura da gruppo clandestino in lotta armata contro lo Stato.

Nella vicenda Milano è il laboratorio politico delle scelte sconsiderate. Chi la conosce non potrà non trovarvi vie e luoghi familiari.

Quella Milano è una città tumultuosa. Normale e conflittuale al tempo stesso. Alberto è iscritto alla Statale dopo la maturità classica ottenuta a pieni voti. Ora è svogliato negli studi. La testa e il cuore sono sempre da un’altra parte.

Ora è svogliato negli studi. La testa e il cuore sono sempre da un’altra parte.

Anche perché i suoi desideri di lotta non collimano per nulla con la presenza ingombrante in Università del Movimento studentesco. Alberto ha in mente la fabbrica, gli operai, non l’aula magna e i dibattiti fra studentelli borghesi molto burocratizzati. E poi ha in mente lei, la sua ragazza, una compagna, Anita, conosciuta in assemblea.

E gli affetti, il quotidiano con il suo incalzare, il privato che proprio non vuole saperne di togliere il disturbo visto che c’è da preparare la rivoluzione, sono parti non secondarie della storia. Rivoluzione e spostamenti del cuore vivono e convivono nella stessa stanza, nelle strade, nei rari momenti di felicità quasi soffocati dalle troppe giornate prigioniere di un’illusione.

Il mito della fabbrica

Il mito della fabbrica

La strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 accelera tutto. La domanda di sovversione e di rivolta acquista spazi fino a divenire motivo totalizzante. Dal Collettivo Politico Metropolitano si passa a Sinistra Proletaria.

Infine alla sigla che abbiamo imparato a conoscere: Brigate rosse. E un dialogo in macchina fra alcuni leader racconta di come si giunge a quella sigla.

Alberto rompe con la sua famiglia. Eppure qualcosa ne frena la compiutezza assoluta. Il racconto di un pranzo, in un frangente in cui il protagonista avverte il peso della solitudine, è tra le cose migliori del libro. Un pranzo contradditorio, ruvido, anche arrabbiato; eppure cercato, perché il ritorno fuggevole a casa, per quanto inconcepibile in quelle circostanze, è forse un gesto più coraggioso del coraggio che richiede la preparazione e gli attentati.

Un pranzo contradditorio, ruvido, anche arrabbiato; eppure cercato, perché il ritorno fuggevole a casa, per quanto inconcepibile in quelle circostanze, è forse un gesto più coraggioso del coraggio che richiede la preparazione e gli attentati.

Fino al 1972 è un crescendo di mordi e fuggi.

Fino al brevissimo e simbolico rapimento di Idalgo Macchiarini, dirigente della Sit – Siemens, una delle grandi fabbriche di Milano. Il metodo sembra funzionare. Ma ecco la domanda più implicita che ammessa: gli operai capiscono? Il mito della fabbrica risponde al richiamo della lotta radicale con il ricorso alle armi?

I fatti che non sono cronaca

I fatti che non sono cronaca

Bertante ha letto molto di quegli anni. Anche libri scritti dai leader delle Brigate Rosse: Curcio, Franceschini, Moretti, eccetera. E questo si avverte nello svolgersi degli accadimenti; nei dialoghi che riflettono piuttosto fedelmente la matrice originale.

È un romanzo, certo. Ma un romanzo attaccato a quel presente. Alla nebbia fisica e alla nebbia come metafora di uno sgretolamento dell’individuo.

Alberto è la faccia mai la maschera di una vita “piombata”, del piombo che è il suo oppio. Della vita spericolata che va spendendo in uno progressivo spegnersi.

I fatti di cronaca dettati dall’agenda rivoluzionaria del nucleo storico delle Brigate rosse ci sono tutti nel libro. E ci sono i fatti che non sono cronaca.

Che non sono notizie. Essere un clandestino non è la condizione sufficiente per farti fuori del tutto. Mordi e fuggi, certo. Ma la realtà morde i polpacci perché non fugge mai via dall’uomo.  Oltre i colpi di pistola, inevitabili nella fedeltà alla fredda cronaca dei primordi degli anni di piombo, vi sono i piccoli colpi di scena.

Oltre i colpi di pistola, inevitabili nella fedeltà alla fredda cronaca dei primordi degli anni di piombo, vi sono i piccoli colpi di scena.

Quelli che squilibrano un equilibrio che non può stare in piedi. Un giorno, un suo amico, il compagno Ivan, getta in viso ad Alberto quel che forse Alberto non ha il coraggio di dirsi ancora. Fa Ivan: «Ci vogliamo bene noi, vero Alberto? Non risposi, non capivo dove volesse arrivare ma l’irritazione aumentava insieme alle sue parole. E lui continuò: tutto questo però non è la vita vera. Io non ce la faccio. Non ce la faccio proprio. Siamo andati troppo oltre. (…) Ci guardammo per un po’ senza dire niente. (…) E quindi? chiesi sapendo benissimo la risposta. Quindi non voglio fare parte di nessuna avanguardia armata, non fanno per me il mistero, la segretezza, l’organizzazione, la violenza, soprattutto la violenza (…)».

Ivan lancia l’allarme. Un colpo durissimo, che fa male. Un tradimento alla causa salvifico. Per lui un passo indietro che è un passo in avanti. Coraggioso. Ecco un altro atto davvero coraggioso e rivoluzionario.

Un gufo decide di rompere quel rumoroso silenzio. Dopo quel franco colloquio vi saranno altri rumori. Di polvere da sparo. Di affetti infranti che lentamente proveranno a ricomporsi.

Catechismo rivoluzionario

Imprudente e maledetta la scelta spartiacque della lotta armata. L’impatto e la pratica del rintanamento forzato sono descritti bene nel “Catechismo rivoluzionario” testo che si ispira al rivoluzionario nichilista russo Sergej Nečaev e  Alberto ne è affascinato. Lo colpisce molto. «Per lui il rivoluzionario era un uomo perduto, senza affetti e senza legami, persino senza identità. Anch’io talvolta mi sentivo così. Invincibile e disperato». Nel libro affiorano non di rado questi pensieri.

Alberto ne è affascinato. Lo colpisce molto. «Per lui il rivoluzionario era un uomo perduto, senza affetti e senza legami, persino senza identità. Anch’io talvolta mi sentivo così. Invincibile e disperato». Nel libro affiorano non di rado questi pensieri.

Ci accompagnano perché accompagnano i pensieri di un giovane del suo tempo. Che imbraccia le armi per una guerra alle istituzioni con azioni sempre più eclatanti e violente. Ma anche una guerra che si porta tutti i giorni addosso. Fino a che punto vale la pena farla?

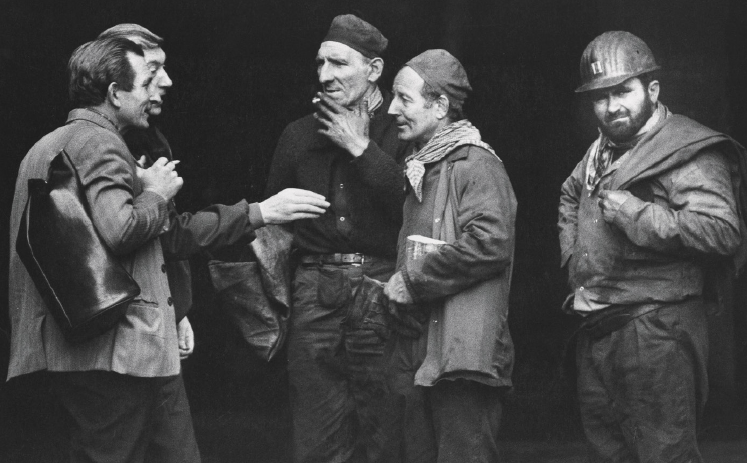

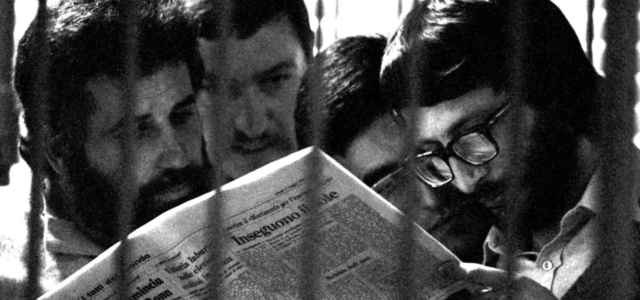

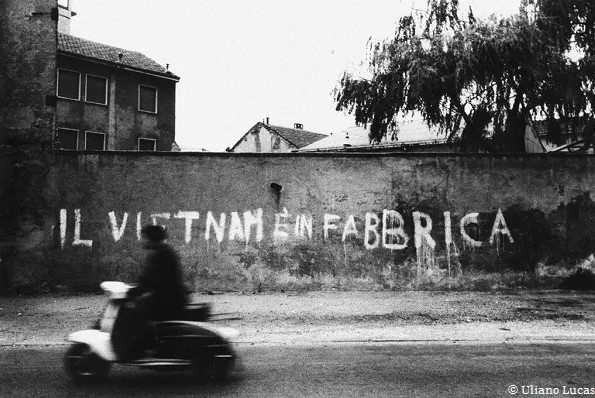

Immagini (in ordine di apparizione):

© Archivio del lavoro

© Agenzia fotogramma / Lo scrittore Alessandro Bertante

Fotografia di Uliano Lucas

© LaPresse / Brigate Rosse, Processo Curcio, Moretti Franceschini

Funerali solenni per le vittime di Piazza Fontana 15 dicembre 1969

Fotografia di Uliano Lucas