Il reale dell’Economia La risposta ai gravi problemi è un’Italia a braccia aperte.

Chiacchierata a tutto campo con Dario Di Vico, storica firma dell’economia del Corriere della Sera e ora anche del Foglio, per riflettere soprattutto su cosa ci attende al rientro dalle ferie (per chi può farle). Dall’inflazione, vecchia conoscenza del nostro sistema tornata in primo piano, alla possibile riduzione del cuneo fiscale, passando per i nodi strutturali della produttività, del capitalismo di casa nostra e della sfida demografica. Con occhi e cuore rivolti all’est Europa. E ai talenti da attrarre non solo per una bella vacanza.

di Nicola Varcasia

8 luglio 2022

Un’Italia dal “braccino corto” – siamo nell’atmosfera di Wimbledon – rende molto bene l’idea della sfida che l’economia (quella reale) sta attraversando. Ne approfondiamo alcuni aspetti decisivi con Dario Di Vico, analista e osservatore molto attento ai cambiamenti, piccoli e grandi, del nostro sistema. Abitualmente, come è noto, li spiega dalle colonne del Corriere della Sera e da poco anche dalle lunghe colonne de Il Foglio.

Un’Italia dal “braccino corto” – siamo nell’atmosfera di Wimbledon – rende molto bene l’idea della sfida che l’economia (quella reale) sta attraversando. Ne approfondiamo alcuni aspetti decisivi con Dario Di Vico, analista e osservatore molto attento ai cambiamenti, piccoli e grandi, del nostro sistema. Abitualmente, come è noto, li spiega dalle colonne del Corriere della Sera e da poco anche dalle lunghe colonne de Il Foglio.

Dopo anni i prezzi sono tornati a correre, che rischi corriamo?

L’inflazione all’8% muove moltissimi elementi. Tra questi, voglio segnalare il pericolo che blocchi la domanda. Finora, nonostante il covid, la guerra e la bolletta energetica, il sistema ha tenuto. E lo ha fatto in virtù di una vitalità della società e di un forte rimbalzo dei consumi, dovuti in qualche maniera anche alla lunga astinenza della pandemia.

La voglia di tornare a muoversi ci ha salvati?

Abbiamo rivisto gli stadi pieni a fine campionato, poi le autostrade trafficate e i concerti con numeri pazzeschi. Ristoranti e alberghi realizzano performance interessanti. Il rimbalzo dei consumi, che all’inizio era stato un po’ ad elastico, quasi adolescenziale, evidentemente ha tenuto. Così, a monte, anche le imprese hanno avuto di che lavorare. Ecco allora il pericolo che l’inflazione generi una domanda dal “braccino corto” con effetti estremamente negativi.

Come difendere il potere d’acquisto?

Come difendere il potere d’acquisto?

Sull’onda di questa situazione, che comunque è straordinaria, bisogna stare attenti ad adottare soluzioni ordinarie, quindi di lungo periodo. Rivedere il regime delle indicizzazioni è molto pericoloso. Crea una gabbia che è strettamente legata al proseguimento del conflitto nell’est Europa, a fronte però di una situazione che non possiamo ancora considerare strutturale. Ma c’è anche un’altra ragione.

Quale?

L’effetto braccino corto può essere surrogato dal turismo. Lo vediamo dalle città d’arte. Il fatto stesso che Venezia abbia adottato il numero chiuso (sia pure dall’anno prossimo) è già un segnale. In generale, il recupero del turismo straniero sarà molto forte, ovviamente non paragonabile al 2020 e neanche al pre covid, ma ci sarà. Gli italiani, dal canto loro, andranno meno all’estero, spalmandosi di più verso le aree interne. C’è sempre il rischio di una doccia fredda, però il turismo dovrebbe permettere una transizione meno drammatica a settembre.

Finita l’estate, cosa aspettarsi dal mondo politico nell’anno elettorale?

Quando noi andremo in vacanza la guerra continuerà. Ed è un conflitto che solleva interrogativi, ogni giorno. Parlando dal punto di vista economico, bisognerà monitorare quel quadro perché, come abbiamo visto, cambia i numeri e ci costringe ad alcune scelte importanti.

Parlare di scelte in campagna elettorale…

Parlare di scelte in campagna elettorale…

La campagna elettorale può vertere, sostanzialmente, su due elementi. Quello del posizionamento dell’Italia nel conflitto internazionale e quello della situazione economica e sociale.

C’è qualche punto di intesa?

Su questa seconda questione sembra che i partiti si siano dichiarati tutti favorevoli a rivedere il cuneo fiscale. Le cifre di Confindustria, pari a 17 miliardi, non credo però che siano compatibili con la manovra di bilancio. Ma qualcosa va fatto, in termini di annuncio, anche prima. Dopo averla abbandonata nel dicembre scorso, il governo deve dire se è d’accordo a percorrere questa strada e di quanto ritiene credibile ridurre il cuneo.

Perché è importante?

Eviterebbe che alle fibrillazioni politiche si aggiunga un malessere, una situazione confusa sul piano economico sociale. È una misura che, in qualche maniera, ha valore congiunturale, in quanto affronta un problema di potere d’acquisto delle retribuzioni, mettendo più soldi in busta paga. Al tempo stesso è strutturale, perché riduce il gap della tassazione italiana sul lavoro rispetto a quella di altri Paesi.

A proposito di gap, la produttività delle imprese resterà la grande assente dal dibattito?

A proposito di gap, la produttività delle imprese resterà la grande assente dal dibattito?

In linea di principio, la produttività dovrebbe far parte di uno schema di patto sociale. Mi sembra difficile che nell’anno elettorale si parli di produttività.

Però?

Anche quando se ne parla, si tende a dimenticare che abbiamo una produttività del sistema manifatturiero di standard europeo. Cresce meno degli altri, può essere più lento, ma comunque fa parte di una famiglia europea. Inserito com’è nei grandi flussi internazionali, è obbligato di per sé a riorganizzarsi di continuo. Invece, abbiamo una produttività del terziario, che include anche la pubblica amministrazione, assolutamente incomparabile.

Lo smart working potrà aiutare?

Non sappiamo ancora che cosa ci restituirà in termini di produttività, ma penso che ci darà qualcosa di significativo. Ci sarebbe bisogno di un grande dibattito sulle caratteristiche del terziario italiano e sul suo ritardo totale nei confronti dei partner europei.

Il salario minimo, in generale, è una soluzione?

Non è una bacchetta magica, anzi, al contrario rischia di introdurre novità negative. In un Paese con una forte attività contrattuale, l’adozione del salario minimo può generare dei sottolivelli alla contrattazione, traducendosi in un incentivo per le imprese più deboli a scendere al di sotto del riconoscimento del contratto nazionale.

Non è una bacchetta magica, anzi, al contrario rischia di introdurre novità negative. In un Paese con una forte attività contrattuale, l’adozione del salario minimo può generare dei sottolivelli alla contrattazione, traducendosi in un incentivo per le imprese più deboli a scendere al di sotto del riconoscimento del contratto nazionale.

Chiudiamo questo dialogo con due questioni di fondo. Come sta il capitalismo italiano? Senza scendere nella dietrologia, forse l’addio a Leonardo Del Vecchio – celebrato giustamente con ogni onore – è stato una sorta di riflesso incondizionato del circuito nazionale perché non avremo più molti altri uomini da celebrare? Potevamo aspettarci di più dal capitalismo italiano in questi decenni?

È evidente che la prima linea del capitalismo italiano è di età avanzata. Da una indagine con Unioncamere emergeva già tempo fa come l’età media rilevata degli imprenditori italiani è alta e si sta aprendo un buco anche attorno ai cinquant’anni oltre che ai trenta.

Mancano le staffette generazionali?

C’è una debolezza del nostro sistema: le situazioni in cui il figlio si dimostra migliore del padre tendono ad essere un’eccezione, in otto casi su dieci non ci sono figli all’altezza. È un problema che rischia di colpire la fascia delle multinazionali tascabili prive di ricambio imprenditoriale o manageriale.

A chi guardare per pensare positivo?

A chi guardare per pensare positivo?

Dobbiamo essere fiduciosi e vedere alla prova una serie di figure che stanno avanzando: penso a Francesco Milleri parlando proprio di Luxottica, ad Alessandro Benetton o a Matteo Tiraboschi in Brembo. Dobbiamo avere fiducia in questa leva attorno alla quale ci sono altri imprenditori che da tempo hanno fatto il cambio generazionale.

Ad esempio?

Voglio citare l’esempio virtuoso di Paolo Merloni nella nuova Ariston. Anche alla testa di Barilla e Ferrero ci sono persone, non necessariamente giovani, ma con l’età giusta per guidare con autorevolezza. Se non confidiamo che questa nuova prima linea che si va costruendo sia all’altezza dei predecessori non facilitiamo nemmeno l’operato di questi figli o manager che comunque hanno una responsabilità ampia.

Seconda questione di fondo. Calo demografico e ruolo dell’Italia nel mondo: se siamo di meno conteremo di meno?

Non lo dico per arrendermi al declino demografico o cercare una visione consolatoria, anzi, ma ci vuole un cambio di paradigma nell’affrontare il problema. Non possiamo banalizzare tutto in senso strumentale, annunciando che con il calo delle nascite dobbiamo importare 300 mila nuovi lavoratori. Può servire, certo, ma io dico che ci vuole uno schema di un’Italia diversa, in cui non solo “importiamo” braccia per lavori che nessuno vuole più fare o per i quali non ci sono fisicamente i giovani. Dobbiamo pensare a un’Italia aperta, accogliente ed ospitale anche con i giovani che vogliono studiare nelle nostre università, per gli artisti e per chiunque dotato di talento desideri venire qui.

Che cosa significa scommettere sull’apertura?

L’Italia per com’è fatta è condannata ad essere aperta. Nell’apertura, l’abbiamo visto, se la cava meglio che nella chiusura. Questa sarebbe la strada anche in condizioni demografiche meno disastrose. Per lo stesso motivo, dunque, va fatta anche la battaglia culturale per recuperare nei giovani il senso e il valore della paternità e maternità che si sono persi. E questa non è una questione di soldi o di bonus famiglia, che pure sono i benvenuti.

Immagini (in ordine di apparizione):

Fotografia di Diego Loffredo – Napoli – Instagram (@diegoloffredo74)

Fotografia di Diego Loffredo – Napoli – Instagram (@diegoloffredo74)

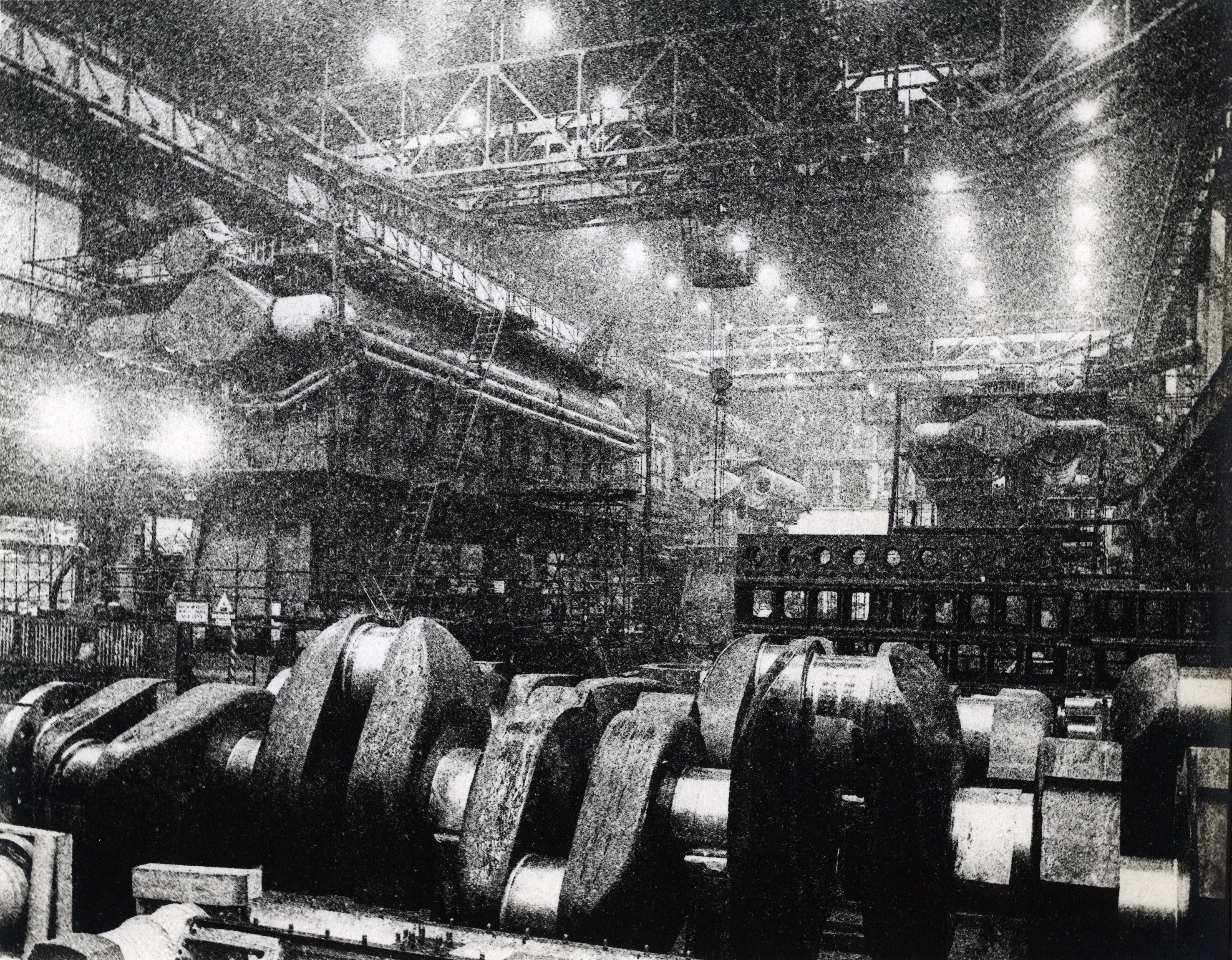

© ArchivioRobino / Sala montaggio FIAT Grandi Motori, Torino 1969 (Fotografia di Stefano Robino)

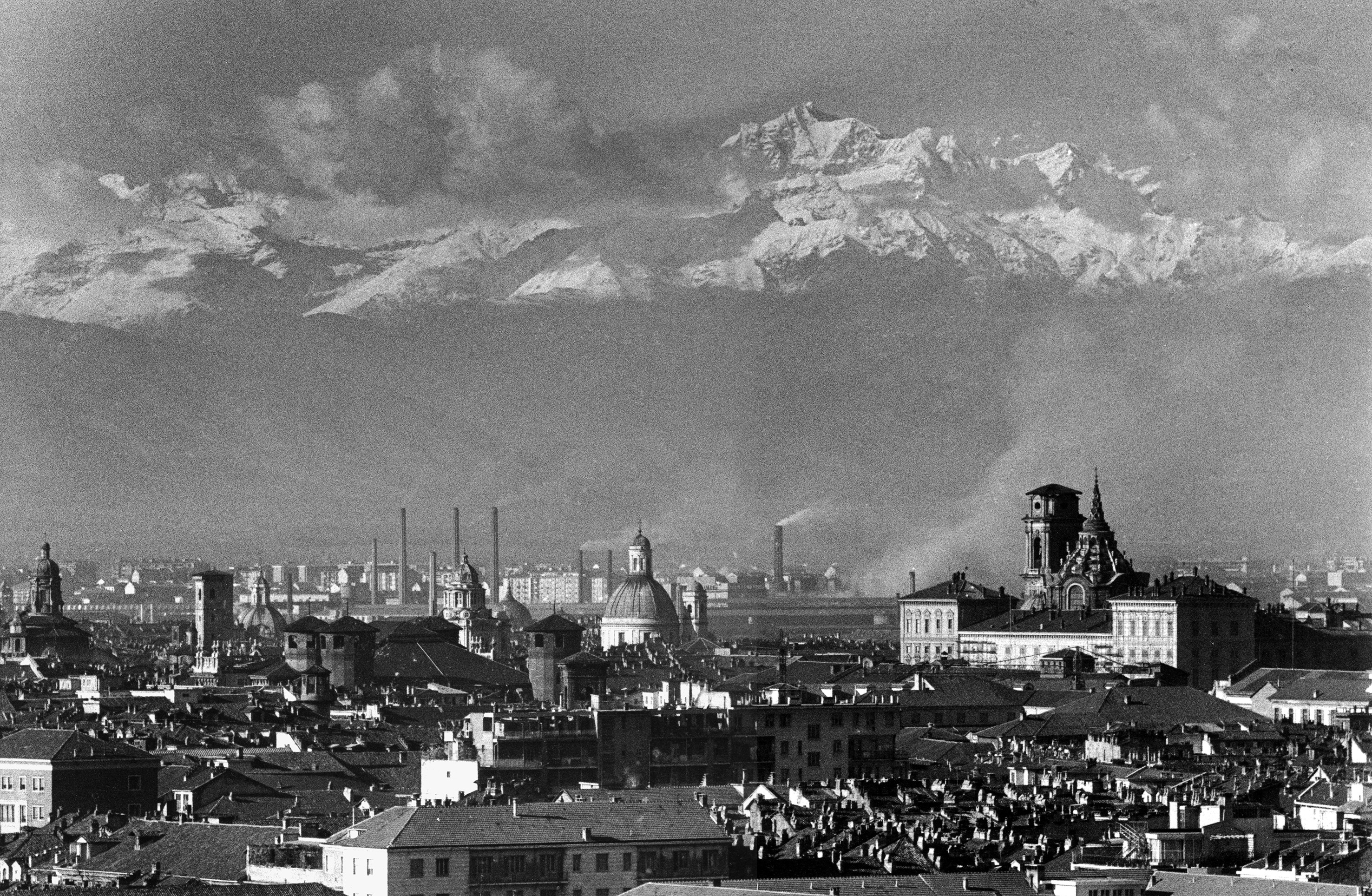

© ArchivioRobino / Torino 1969 (Fotografia di Stefano Robino)