Calvino, Fenoglio, Pavese: la Resistenza della letteratura

Un genere letterario al cospetto di un fatto epocale. Tre grandi scrittori che lo hanno raccontato, che si sono paragonati con “il primo sguardo che l’Italia ha di sé stessa senza veli retorici e senza falsità”, come ha detto Pier Paolo Pasolini. Tre autori che hanno “fotografato” la Resistenza ciascuno con una propria originalità. Una letteratura importante, la loro. Parole che respirano di libertà, distanti dalla narrazione mitologica

25 aprile 2025

Ottant’anni dalla Liberazione

di Gianfranco Lauretano

La letteratura della Resistenza nasce dalla riflessione corale su un fatto storico epocale. È un genere letterario che sa di dover compiere il passaggio dal documento all’opera d’arte permanendo al cospetto di un evento. Ma qual è la portata di quello che chiamiamo Resistenza? Pier Paolo Pasolini durante un’intervista televisiva la definisce come l’evento più importante della storia d’Italia: “L’Italia fino a quel punto aveva avuto una storia che non è unitaria, non è la storia di una nazione, ma la storia di un insieme di piccoli popoli e di piccole nazioni […]. Gli ultimi vent’anni poi erano la storia del fascismo, cioè la storia di un’unità aberrante. Soltanto con la Resistenza è cominciata la storia italiana, tale da potersi paragonare alla storia della Francia, dell’Inghilterra o della Spagna”. E poco oltre: “Prima di tutto la Resistenza è la riscoperta […] dell’Italia, il primo sguardo che l’Italia ha di sé stessa senza veli retorici e senza falsità, col piacere di scoprirsi e col piacere anche di denunciare i propri difetti, e questo è un carattere comune a tutti”.

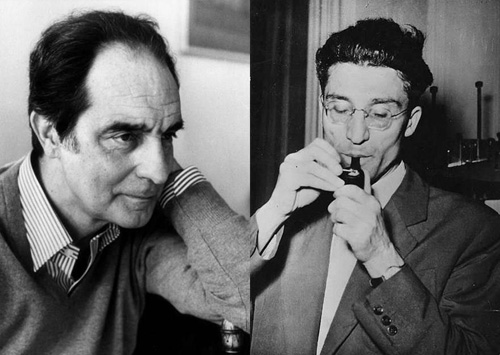

Sembra fargli eco Italo Calvino quando, nel 1964, ripubblica Il sentiero dei nidi di ragno, aggiungendo una lunga introduzione in cui riflette sul Neorealismo che fu, a suo dire, un movimento generale, una spinta di tutta la società italiana, connotata dal desiderio di raccontare l’esperienza appena passata: “L’esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto d’arte, un fatto fisiologico, esistenziale, collettivo. Avevamo vissuto la guerra, e noi più giovani – che avevamo fatto appena in tempo a fare il partigiano – non ce ne sentivamo schiacciati, vinti, «bruciati», ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia appena conclusa, depositari esclusivi d’una sua eredità […]. La rinata libertà di parlare fu per la gente al principio smania di raccontare” aggiunge Calvino, e “chi cominciò a scrivere allora si trovò così a trattare la medesima materia dell’anonimo narratore orale”.

L’annotazione di Calvino è importante: la letteratura italiana che per secoli aveva vissuto soprattutto nelle corti prima e poi, anche quando era diventata borghese, nella cerchia di una ristretta cerchia di intellettuali, con un pubblico molto più risicato degli altri paesi occidentali, vede fiorire nel dopoguerra un’inedita quantità di lettori. Gli scrittori partecipano al dibattito culturale e politico da protagonisti e sono ritenuti punti di riferimento perché, proprio come dice Calvino, il loro lavoro si inserisce in una spinta collettiva, in cui soprattutto il racconto, la narrativa, serve a prendere coscienza e a riconoscersi in un’appartenenza pubblica.

Tant’è vero che la letteratura della Resistenza è vasta: decine di scrittori, di opere, di narrazioni sono pubblicate già a partire dai secondi anni Quaranta. La gran parte di questi testi non superano i puri motivi documentari, come li definisce Beppe Fenoglio in un racconto dal titolo War can’t be put into a book (la guerra non può essere messa in un libro), in cui narra come egli stesso abbia iniziato a scrivere della Resistenza, mentre ancora era combattente. Si tratta di centinaia di diari di partigiani, ricercatissimi dagli editori e dai loro lettori a guerra finita, per soddisfare quella smania di raccontarsi, ascoltarsi e riconoscersi di cui parla Calvino. Di questi restano oggi soprattutto tre autori, pur trattando la Resistenza da punti di vista assai differenti: Italo Calvino, Cesare Pavese e Beppe Fenoglio, oltre a una manciata di ulteriori minori.

Scrivere tra due fuochi

Il Sentiero dei nidi di ragno è dunque il primo romanzo di Calvino, l’opera con la quale tenta di rispondere alla diffusa necessità di raccontare la Resistenza. L’autore sentì il bisogno di giustificare la trama del romanzo, e il fatto che la parte del protagonista sia affidata a un bambino, Pin, il quale si impadronisce di una pistola tedesca, la nasconde nella tana dei nidi di ragno, poi si imbranca in una formazione partigiana sui generis, una specie di armata Brancaleone, e in definitiva vive la guerra come una specie di favola, che guarda dal distacco di uno sguardo infantile.

Nel romanzo, per fare un esempio, le battaglie sono sentite, neppure viste, solo da lontano. Il finale, quando Pin che cammina di fianco al partigianone che lo accompagna e protegge, ha un tono decisamente favolistico: “E continuarono a camminare, l’omone e il bambino, nella notte, in mezzo alle lucciole, tenendosi per mano”.

Calvino si è trovato all’epoca tra due fuochi: da un lato il mandato ideologico del Neorealismo di mitizzare la Resistenza e di creare l’eroe partigiano, a cui si ribella.

“Ah sì, volete «l’eroe socialista»? Volete il «romanticismo rivoluzionario»? E io vi scrivo una storia di partigiani in cui nessuno è eroe, nessuno ha coscienza di classe. (…) Che ce ne importa di chi è già un eroe, di chi la coscienza ce l’ha già? È il processo per arrivarci che si deve rappresentare!”.

L’altro fuoco è la spinta contraria, revisionista, della quale dice: “A poco più d’un anno dalla Liberazione già la «rispettabilità ben pensante» era in piena riscossa, e approfittava d’ogni aspetto contingente di quell’epoca – gli sbandamenti della gioventù postbellica, la recrudescenza della delinquenza, la difficoltà di stabilire una nuova legalità – per esclamare: «Ecco, noi l’avevamo sempre detto, questi partigiani, tutti così…»” (sono i due fuochi dai quali siamo ancora scottati).

Da qui l’invenzione di un personaggio che non comprende cosa sta accadendo: “L’identificazione tra me e il personaggio era diventata qualcosa di più complesso. Il rapporto tra il personaggio del bambino Pin e la guerra partigiana corrispondeva simbolicamente al rapporto che con la guerra partigiana m’ero trovato ad avere io. L’inferiorità di Pin come bambino di fronte all’incomprensibile mondo dei grandi corrisponde a quella che nella stessa situazione provavo io, come borghese”.

Cesare Pavese recensisce immediatamente Il sentiero dei nidi di ragno, uscito peraltro con la casa editrice Einaudi che aveva collaborato a fondare, con un articolo apparso su “l’Unità” il 1947, quindici giorni dopo la pubblicazione del romanzo, in cui dà la famosa definizione di Calvino come “scoiattolo della penna”. Vi dice che Calvino non intende “creare dei personaggi, bensì trasformare dei fatti in parole” perché “ormai di scrittori che puntino sui grossi personaggi come usava una volta non ce n’è quasi più”. Insomma i personaggi di Calvino sono maschere da teatro, se non da circo: “E qui si chiarisce quel che dicevamo in principio. Guai se Calvino avesse fatto personaggi. Un sicuro istinto gli ha fatto ridurre le sue figure, non diremo a macchiette che suona offensivo, ma a maschere, a «incontri», a burattini. Tutti hanno un ticchio, nel Sentiero. Tutti hanno una faccia precisa, come altrettanti soldatini di carta da fogli diversi”. La narrazione calviniana della Resistenza è in definitiva racconto del proprio rapporto distante, forse intellettualistico, solo apparente con quell’evento. In un certo senso il Sentiero è già sulla strada del genere fiabesco che contraddistinguerà il filone più robusto e caratterizzante della narrativa di Calvino.

I morti partigiani e repubblichini

L’opera in cui Cesare Pavese affronta più direttamente il tema della Resistenza è La casa in collina, probabilmente il suo romanzo migliore, che verrà dato alle stampe nel 1948, un anno dopo quello di Calvino. Pavese ripubblica successivamente il romanzo in un dittico, un volume unico che comprende un altro romanzo, Il carcere, dove riflette sulla condanna subita dal regime al confino di Brancaleone Calabro.

È significativo che l’opera che riunisce i due testi si intitoli Prima che il gallo canti, chiaro riferimento evangelico al tradimento di San Pietro. Infatti da una parte il racconto sul confino narra dell’incapacità del personaggio, un insegnante, ad entrare in contatto con la realtà che lo circonda, gli abitanti di un remoto paese della Calabria, chiuso com’è tra “muri invisibili”, il suo vero carcere. Ne La casa in collina il senso di tradimento è vissuto nei confronti della storia, della Resistenza, innanzitutto per non aver partecipato ai combattimenti veri e propri, di non aver fatto il partigiano, cosa contestata duramente a Pavese nel Dopoguerra, contestazione che gli rimase dolorosamente impressa.

Il protagonista del romanzo è Corrado, sfollato sulle colline per i bombardamenti di Torino durante la guerra. Lì incontra una sua vecchia fiamma, Cate, donna decisa e attiva, ragazza-madre di un bambino che alleva da sola, la quale infine farà la partigiana -e il tema è subito posto. Durante un bivacco notturno con altri sfollati, si accende una discussione:

– Tu, che dici? che cosa faresti? – chiese Cate, seria.

Tacquero tutti, e mi guardavano.

– Ammazzare, – dissi. – Levargli la voglia. Continuare la guerra qui in casa. Tanto quelli la testa non la cambiano. Soltanto se sanno che appena si muovono scoppia una bomba, resteranno tranquilli.

Fonso ghignava e stava per interrompere.

– Tu lo faresti? – disse Cate.

– No, – risposi. – Ci sono negato.

Cate dunque è la deuteragonista di Corrado: sa aderire alla vita, combattere per suo figlio ma anche per la patria, e morirà da partigiana, mentre Corrado resterà fuori dalla lotta, in compagnia del suo senso di colpa. Nel finale del romanzo compie una lunga odissea di ritorno sulle colline piemontesi dove incontra i morti partigiani e repubblichini che gli suggeriscono le considerazioni finali, umane e dolorose insieme: “Ma ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno […] -E dei caduti che facciamo? Perché sono morti?- Io non saprei cosa rispondere. Non adesso, almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero”. Conclusione che da un lato risponde a chi sta preparando sul campo politico e culturale la continuazione della guerra civile, dall’altro spiazza chi nella guerra civile affibbia e toglie la patente di “uomini”, come ad esempio Vittorini, autore del romanzo che si intitola, appunto, Uomini e no.

Il più isolato di tutti

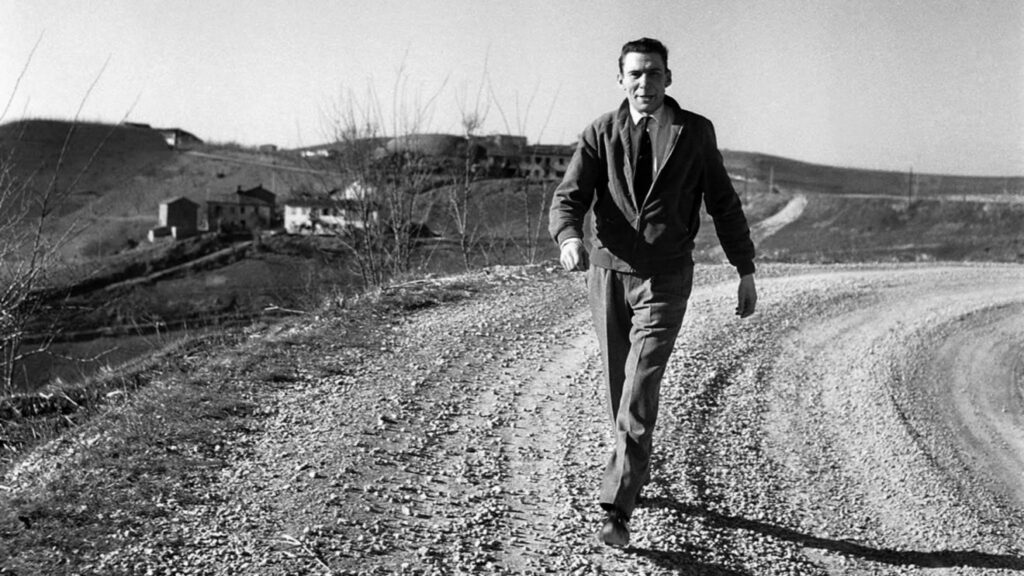

Lo scrittore italiano che con più pervicacia ed efficacia ha narrato la Resistenza è Beppe Fenoglio. Diplomatosi lo stesso giorno della dichiarazione di guerra di Mussolini, anziché frequentare l’università a Torino partì per un addestramento nell’esercito regio e si trovò a Roma, dove lo sorprese l’armistizio dell’otto settembre 1943. Fuggito dall’esercito tornò rocambolescamente in Piemonte ed entrò nella Resistenza, combattendo fino al 25 aprile 1945. Quell’evento storico fu dunque l’elemento fondativo della sua opera e cruciale della sua vita, tanto che sulla sua tomba la lapide recita ancora “Beppe Fenoglio – Partigiano e scrittore”.

Pur avendo pubblicato solo tre libri in vita (morì poco più che quarantenne, nel 1963) e nonostante la sua opera sia per la maggior parte incompiuta, Fenoglio ha compiuto integralmente la sua missione di scrittore, quella che lui definiva vocazione.

Ha raccontato tutte le fasi dell’esperienza umana di chi ha combattuto da partigiano: il momento precedente l’inizio della Resistenza, cioè prima dell’otto settembre nel romanzo Primavera di bellezza; tutte le fasi della guerra civile -le battaglie, le vittorie, le sconfitte- nel sontuoso affresco del Partigiano Johnny, l’unica grande opera epica della letteratura italiana del Novecento; la situazione dei partigiani post-Resistenza, la crisi di cui parla Calvino, nel romanzo La paga del sabato; tutte le sfumature, i diversi atteggiamenti, i vari aspetti della vita partigiana nei numerosi racconti, a partire da quelli confluiti nell’opera prima, I ventitrè giorni della città di Alba, poi raccolti nel grande ciclo de I racconti della guerra civile.

Per farlo ha generato una lingua nuova, ricchissima, stupefacente, che fa la spola con la lingua inglese, di cui era grande conoscitore. Il grande scrittore della Resistenza nella sua essenza, e probabilmente il maggior narratore italiano del Novecento, è Beppe Fenoglio. La letteratura è per lui la strada che porta a una conoscenza del mondo attraverso la parola.

Con la sua opera entriamo nel cuore del concetto di evento storico. L’abisso che corre tra Calvino e Fenoglio, è lo stesso abisso che c’è tra fatto e avvenimento.

Così l’8 settembre è il fatto storico epocale che obbliga alla scelta: come dice Matteo Cavalleri in Resistenza come evento. Antropologia e verità della testimonianza di A.Zanzotto («Lettere aperte» vol.6, 87-102), è l’evento che costringe migliaia a «scegliere di scegliere» e intorno a cui ruota ad esempio il cambiamento di Johnny, il maggior personaggio fenogliano, il suo passaggio dall’inconsapevolezza alla coscienza. Un evento storico è l’insorgere di un nuovo inizio, un’umanità inedita.

La guerra, dunque, rientra nella categoria di “evento totale” secondo la definizione che ne tenta Cavalleri in dialogo, nel saggio citato, con Alain Badiou e Jean Starobinski dove, a proposito di testimonianza, afferma: “Solo da un cominciare incarnato nella storia, incastonato nelle sue leve, nei suoi oggetti necessitanti, può celarsi l’inizio, ovvero la messa in discussione, se non la rottura, dell’ordine storico”, infatti “occorre (…) che sia successo qualcosa di supplementare rispetto alla situazione presente perché la singolarità dell’individuo vada a comporre un nuovo soggetto (…). Starobinski nomina questa circostanza come evento, come un qualcosa che non c’era e che, nel momento in cui avviene, comporta una concatenazione di mutamenti”.

La crisi della guerra civile, l’evento che rappresenta la Resistenza è centrale nella storia d’Italia perché porta ad una nuova umanità che è costretta a chiedere ragione di sé stessa, il proprio senso.

Il romanzo apicale di questa domanda è Una questione privata, la storia del partigiano che, innamorato, perde e ricerca il senso della sua lotta e che Calvino al momento della pubblicazione postuma salutò, nell’introduzione già citata, come l’avvento del romanzo sulla Resistenza che non c’era, che tutti avrebbero voluto scrivere ed era stato scritto da Fenoglio, “il più isolato di tutti”.

Nella sua postfazione della edizione tedesca di Una questione privata (Eine Privatsache, trad. di H. Riedt, Wagenbach Verlag, 2022) così sintetizza assai bene il punto Francesca Melandri: “Il suo isolamento forse gli permise di andare oltre le contingenze storiche, sia da quelle di cui aveva esperienza sia da quelle in cui operava, e di sottrarsi a quella richiesta di senso esplicito, civile e politico, per sua stessa natura legato alle circostanze, limitato. E così, misteriosamente, con la sua opera disegnò ampi cerchi concentrici intorno a quel ben più abissale perno della condizione umana, non solo delle esperienze estreme come la guerra: la ricerca di senso”.