Guerra e Pace, attualità della Russia profonda

Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario della sconfitta del nazismo in Europa. E nella Russia di Putin la parata è in pompa magna per celebrarla. Un gesto esemplare e spettacolare per riaffermare l’irriducibilità e il protagonismo della grande madre Russia. Anche in chiave anti-europea. Una consapevolezza e presunzione che viene da una storia e da un’interpretazione funzionale della storia. Il capolavoro di Lev Tolstoj aiuta in misura sorprendente a trovare qualche risposta ad alcuni enigmi che definiscono le scelte controverse e provocatorie della Mosca putiniana

9 maggio 2025

Letteratura e vita

di Walter Ottolenghi

Silenziare i telegiornali e i talk show e cercare altrove le risposte che non arrivano sull’enigma costituito dalla Russia odierna? E se l’aiuto arrivasse dalla rilettura del grande romanzo?

La Russia sola deve essere la salvezza dell’Europa. Il nostro Benefattore conosce la sua alta missione e le sarà fedele. Ecco la sola cosa in cui credo. Il nostro buono ed eccellente sovrano ha davanti a sé il più grande compito che sia al mondo, ed è tanto virtuoso e bravo che Dio non l’abbandonerà ed egli adempirà la sua missione… Noi dobbiamo da soli riscattare il sangue del giusto… In chi dobbiamo sperare, vi domando?

I suoi Gattopardi

Così Anna Pàvlovna nell’esordio di Guerra e Pace. Il tempo dell’azione è il 1805, anche se le pagine sono state scritte una sessantina d’anni dopo. Dall’alto del XXI secolo può stupire quanto queste poche parole siano ancora un’utile introduzione alla lettura della “questione russa” contemporanea. Perché anche la Russia ha avuto ed ha i suoi Gattopardi. Poco importano i regicidi, le guerre, le rivoluzioni vere e i colpi di stato venduti – ancor oggi – come rivoluzioni, le perestroike e le cleptocrazie. E il sangue, tanto sangue. Decine di milioni di vite sacrificate sull’altare di una visione messianica. Una Santa Russia che ha scandito lo scorrere del suo tempo senza uscire dal suo alveo, come le acque del Volga e del Don. In fondo, anche Lenin diceva che il comunismo consisteva nell’elettrificazione delle campagne e nel potere dei soviet. Tutto lì? E di cosa altro c’è bisogno se si può sempre contare su un buono ed eccellente sovrano che ha il compito più nobile del mondo? Senza corona, ma con un potere non meno assoluto.

L’attuale Costituzione e le altre leggi fondamentali della Federazione Russa esprimono un radicato convincimento della priorità della difesa dalle contaminazioni culturali estranee alla tradizione nazionale.

Una storia che ha fatto giustizia delle aperture all’illuminismo dei grandi zar del XVIII secolo e poi della borghesia industriale, dove lo stato di diritto ha forse resistito per pochi mesi nel 1917 e per pochi anni alla fine del XX secolo.

Anche se conosciamo e apprezziamo i vertici della genialità letteraria e musicale, la profondità spirituale, la serietà della ricerca matematica e scientifica, la nobiltà d’animo e l’eroismo di tanti dissidenti e, in genere, le tante eccellenze della cultura russa, dobbiamo fare i conti con la percezione di una società che nell’immensità del suo territorio ha poche possibilità di confrontarsi con quello che avviene al di fuori dei propri confini, se non per quanto lasciato filtrare in versione addomesticata dal regime mediatico. Fatti salvi i miti del consumismo, capaci di abbattere qualsiasi barriera.

L’alta fiaccola

Nel primo momento, alla notizia della battaglia di Austerlitz, s’era diffuso in Mosca un senso di meraviglia e insieme di incomprensione. In quel tempo i russi erano così assuefatti alle vittorie, che, ricevendo la nuova di una disfatta, alcuni semplicemente non avevano creduto, altri cercavano la spiegazione d’un evento così strano in qualche causa straordinaria. ……. Ma dopo qualche tempo…… tutti cominciarono a parlare con chiarezza e precisione. Erano state trovate le cagioni a quell’evento incredibile, inaudito, assurdo, che i russi erano stati sconfitti, e tutto era diventato chiaro, e in tutti gli angoli di Mosca cominciarono a dire le stesse cose. Queste cagioni erano: il tradimento degli austriaci, il cattivo approvvigionamento delle truppe, il tradimento del polacco Przybiszewski e del francese Langeron, l’incapacità di Kutúzov e (questo si diceva a bassa voce) la giovinezza e l’inesperienza del sovrano, che si era affidato a uomini malvagi e da poco. Ma le truppe, le truppe russe, dicevano tutti, erano state straordinarie e avevano compiuto miracoli di valore. I soldati, gli ufficiali, i generali erano stati degli eroi. (Vol. secondo, parte 1, cap. II).

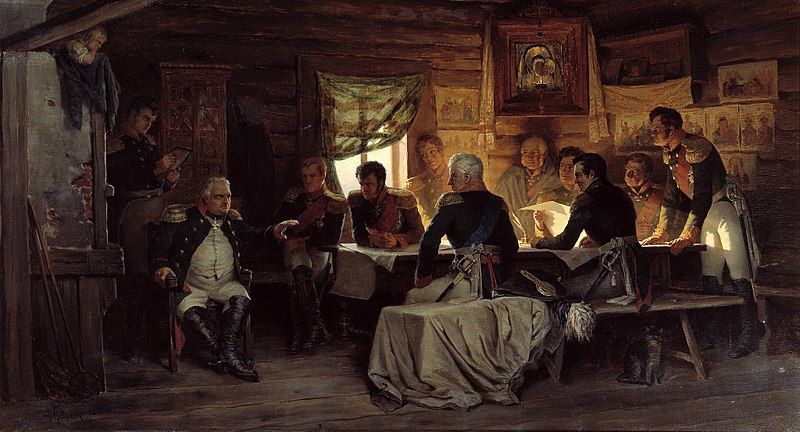

In realtà Kutúzov era stato messo in minoranza nel consiglio di guerra precedente la battaglia, dove era prevalsa la decisione di attaccare senza indugio l’esercito napoleonico erroneamente creduto in ritirata. L’esperto generale avrebbe preferito una strategia diversa e dimostrò la sua capacità sette anni dopo, con decisioni che si rivelarono risolutive per la débâcle francese e determinanti per il declino del Grand Empire. Con la ritirata strategica di Borodino del 1812 attirò i francesi nella trappola dell’inverno russo e, atteso il loro sfinimento, li incalzò poi fino al disastroso passaggio del fiume Beresina che segnò il tracollo della Grande Armée e la fine della parabola napoleonica. Aiutato anche da un’imprevista resistenza di popolo che logorò l’esercito napoleonico. Ma, all’indomani di Austerlitz, bisognava trovare i capri espiatori che col loro comportamento individuale avrebbero causato la disfatta di una Russia altrimenti invincibile, forte di un eroico esercito investito della soprannaturale missione di estendere la civiltà della Terza Roma.

I primi responsabili vanno inevitabilmente ricercati ad ovest, dove si annidano le radici del tradimento, tra gli infidi polacchi, austriaci e gli stessi francesi fedeli all’ancien régime. Senza dimenticare l’immancabile spettro del cerchio magico di malvagi e incapaci che circondavano la purezza dello zar, giovane e forse inesperto, ma comunque angelica incarnazione del mandato messianico alla guida del suo popolo.

Contrariamente alla volubilità, alle eresie e alla corruzione di costumi del depravato occidente la Russia mantiene alta la sua santa fiaccola, retta dai figli di una nazione-impero eroica e invincibile. Gli errori e i tradimenti non scalfiscono questa immutabile verità, quella che tiene insieme un popolo per il resto sottomesso ed umiliato da una servile ed endemica miseria.

Errori e perversioni dell’Urss

La Grande Guerra Patriottica, quella di cui si celebra in questi giorni l’80° anniversario della vittoriosa conclusione, ha attinto le sue energie da queste radici. La rilettura degli eventi da parte dell’attuale regime russo e di tanti suoi sostenitori occidentali sorvola ineffabilmente sugli errori e le perversioni che da parte sovietica favorirono e fiancheggiarono l’inizio delle ostilità da parte del regime nazista e la stretta della sua morsa sull’Europa. La storiografia ufficiale fa iniziare la guerra nel 1941 e non nel 1939, quando Stalin, forte della sua alleanza con Hitler, mosse alla spartizione della Polonia e alla successiva occupazione delle repubbliche Baltiche e della Finlandia. Senza questa complicità forse la Seconda guerra mondiale non sarebbe mai iniziata o, certamente, avrebbe avuto un corso diverso. Le decine di milioni di morti, nessuno sa il numero esatto, di quel periodo sono in parte vittime della successiva aggressione nazifascista e degli scontri condotti dall’esercito e dai partigiani delle zone occupate e forse non sarebbero mai esistite senza il contributo dato inizialmente da Stalin all’espansionismo nazista. Altre decine di milioni di morti messi nel conto della guerra patriottica sono il frutto delle deportazioni e delle privazioni di cibo, di riparo dal freddo e di cure sanitarie riservate a vasti strati della popolazione sovietica considerata inaffidabile dal regime stalinista.

La riabilitazione di Stalin

Oggi anche la figura di Stalin è oggetto di un percorso di riabilitazione. Il Wahlalla del nuovo popolo eletto deve fare spazio ad ogni mitico eroe dell’unità e della continuità della stirpe, sorvolando sulla scia di sangue e di alcool che ne ha accompagnato la grama esistenza terrena. Così anche la dinastia dei Romanov ha trovato la sua riabilitazione, fino alla gloria degli altari con la santificazione dello zar Nicola II ad opera della Chiesa ortodossa autocefala russa nell’ anno 2000.

Tappe necessarie di un progetto di riconciliazione nazionale? Non proprio.

In pasto a Lucifero viene abbandonata la memoria di personaggi come Nikita Chruščëv, reo di aver abbattuto il piedistallo di Stalin con il XX Congresso del PCUS del 1956 e di aver instaurato un patto di coesistenza pacifica con l’infido occidente creando un’intesa addirittura con John Kennedy e Giovanni XXIII!

E come, naturalmente, Michail Gorbačëv. Colpevole di essere stato, con il suo programma di riforme, la causa della dissoluzione dell’Unione Sovietica, definita da Putin “la più grave catastrofe geopolitica del XX secolo”.

Più grave del nazismo, della Shoah e della Seconda guerra mondiale? Evidentemente sì. Il motivo di tanta gravità: “La disintegrazione della Russia storica sotto il nome di Unione Sovietica”. Dove Russia storica non sta per terra patria dei russi, rimasta assolutamente integra, ma per grande impero euroasiatico dominato dalla reggia di San Pietroburgo e, poi, dal Cremlino di Mosca. Quindi il mondo è stato privato del suo faro, custode della vera fede e del vero patrimonio morale. E su questo assioma dogmatico non è ammessa alcuna discussione. Nel 2021 è entrata in vigore un’incredibile legge contro il revisionismo storico, in base alla quale è reato equiparare gli scopi e le azioni dell’URSS a quelle della Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale e negare il ruolo decisivo dell’Urss nella sconfitta del nazismo. Solo alla luce del loro faro è lecito pronunciarsi su chi sia veramente filonazista o antinazista.

La Santa Russia è pura e incontaminata e se per la santificazione canonica di Stalin forse c’è ancora da aspettare qualche anno, nessuno osi dire che bande di teste rasate scorrazzino per le città russe, che corpi militari tatuati con rune celtiche o altri simboli da camicie brune formino le élites con le quali si sta colonizzando e terrorizzando l’Africa, dopo le atrocità commesse in Ucraina, o fiumi di milioni siano convogliati nelle casse di partiti e movimenti di destra estrema in molti paesi d’Europa, con lo scopo di sgretolare l’Unione Europea dall’interno. Perché, se non lo avete ancora capito, quello non è vero nazismo ma è amor di patria. Il vero nazismo sta a Bruxelles e nella filiale distaccata di Kyiv, dove una trentina di paesi, con l’eccezione di un paio di bravi ragazzi, coltivano l’insano pensiero che la Russia odierna sia una minaccia per la loro sicurezza e la loro civiltà. E si preparano subdolamente a fagocitarla, dapprima con l’invasione dei loro costumi corrotti e perversi, dai quali la Russia si è naturalmente mantenuta finora immune in virtù del suo innato patrimonio di inossidabili valori. Retaggio di una tradizione unica e superiore per nobiltà e vocazione, consacrato dal sangue dei martiri della guerra patriottica. E poi, chissà, con l’imposizione di un sistema economico e finanziario altrettanto sacrilego, che potrebbe minare la basi del potere oligarchico e cleptocratico su cui si regge il regime. Von der Leyen come Napoleone e come Hitler? Non so quanto la gente ci creda, ma è quello che si vuol far credere.

La diffidenza verso l’Europa

Eh, mio caro visconte, interloquì Anna Pàvlovna, l’Uropa (chissà perché pronunciava l’Urope, quasi che questa fosse una finezza particolare della lingua francese, che essa poteva permettersi parlando con un francese). L’Uropa non sarà mai una nostra sincera alleata. (ibidem, parte seconda, cap. VI).

Già, l’Europa, da cui si prende a prestito la lingua dei nobili e dei colti per distinguersi dal proprio stesso popolo, rimane un insieme altrettanto indistinto quanto infido. Un blocco unico, che rappresenta irrimediabilmente l’altro, il contrapposto. L’innesto tentato dai grandi zar illuministi del XVIII secolo sembra essersi risolto in una maionese impazzita, dove pezzi di cultura, di musica, di architettura, di industrializzazione, di ideologie e di tecnologie vorticano in un frullatore che tenta inutilmente di amalgamarli con una materia prima irriducibile ad ogni sintesi spirituale, producendo al massimo un sincretismo goffo ed ingombrante. Certo, il genio umano ha comunque tratto da questa irriducibilità degli spunti sublimi, soprattutto nella musica e nella letteratura. Che non solo hanno creato con l’Europa e col resto del mondo ponti indistruttibili ma hanno dato loro anche un contributo talmente significativo da far sì che senza di esso la cultura contemporanea sarebbe sicuramente monca di molta sua ricchezza. È un fatto che per generazioni la formazione estetica e morale non ha potuto dirsi completa senza l’apporto dei grandi romanzieri russi del XIX secolo, prolungatosi anche nel XX secolo quando l’arte del romanzo appariva declinante nel mondo occidentale. Conseguenza fruttuosa, forse, della tragicità della storia russa fino ai nostri giorni, che urgeva di raccontarsi, di farsi interpreti di una realtà sempre avventurosa ed evocatrice di domande ineludibili.

A fronte di una produzione letteraria contemporanea, soprattutto europea, copiosamente popolata di esercizi di introspezione di una società smarrita in una libertà sradicata e annoiata da un’abbondanza senza più sapori. Per non parlare dell’emozione, consolazione ed elevazione spirituale dono delle note dei grandi compositori ed interpreti russi.

La storia di questi ultimi anni sembra purtroppo confermare che Russia e Uropa difficilmente possono essere alleati. Un’Europa che da ottant’anni cerca di superare difficoltà e contraddizioni con il progetto di lasciarsi alle spalle secolari pregiudizi, diffidenze, incomprensioni e inimicizie semplicemente non riesce a comprendere come un grande paese dove la gente più o meno si veste come noi, consuma come noi e si fa il segno della croce come noi sia un luogo che non riesce a metabolizzare gli incubi del proprio passato, scambiandoli per i sogni di una grandezza che non è mai esistita. Così nessuno in occidente poteva prevedere l’involuzione putiniana, tanto impreparati eravamo a pensare che all’alba del XXI secolo si potesse così agevolmente rinunciare al primo spiraglio di libertà e, forse, di prosperità offerto dalla storia. Quindi nessuno riesce a interpretarla e a prevederne le mosse. Alla nostra logica mancano gli strumenti. Strumenti che, sembravano esistere di più quando l’Europa era divisa tra grandi imperi e monarchie. Imperatori e re imparentati tra di loro, accomunati dalle stesse logiche predatorie nei confronti dei loro vicini e dei loro stessi popoli. E dalle regole di un gioco nel quale il ruolo del vinto e del vincitore si avvicendavano in fasi successive, secondo il mutare delle alleanze e dei ricatti con la stessa disinvoltura con cui nei balli di corte si cambiava dama.

L’irriducibilità del libero arbitrio

Anche Tolstoj, però, nelle pagine conclusive della sua opera si pone le stesse nostre domande. L’oggetto della storia è la vita dei popoli e dell’umanità. Cogliere e abbracciare con la parola in modo immediato, – descrivere la vita non solo dell’umanità, ma di un popolo, appare impossibile. …. La scienza non ammette l’opinione degli antichi e la loro credenza nella diretta partecipazione della Divinità nelle opere del genere umano, e perciò deve dare altre risposte. ….. il primo problema a cui occorre rispondere, se non si vuole che tutto il resto rimanga incomprensibile, è il seguente: quale è la forza che muove i popoli? …. La storia sembra supporre che questa forza appaia evidente e sia nota a tutti …. Ma… colui che leggerà molte opere storiche involontariamente dubiterà che questa nuova forza, così diversamente compresa dagli stessi storici, sia a tutti perfettamente nota. (Epilogo, Parte seconda, Cap. I).

Tolstoj dedica molte pagine a diversi tentativi di definire questa forza secondo le categorie della cultura a lui, e ancora a noi, contemporanea. Fino a incagliarsi nello scoglio dell’irriducibilità del libero arbitrio a qualsiasi categorizzazione con pretese scientifiche. Perché, evidentemente, l’esistenza del libero arbitrio fa comunque parte delle evidenze innegabili dell’esperienza del Tolstoj uomo, oltre ad essere oggetto di tante dotte speculazioni. In un certo senso la scintilla di una misteriosa e imprevedibile origine dell’azione umana rientra da questa inaspettata finestra, dopo essere stata cacciata dalla porta dell’idolatria della scienza nel grand siècle.

Questo, più che aumentare il nostro scetticismo sull’affidabilità di tanti commentatori, analisti e uomini cui sono demandate responsabilità politiche di questo tormentato e imprevedibile secolo, richiede uno sforzo supplementare perché, anche individualmente, non ci si lasci determinare non solo dall’emotività suscitata da tragici eventi e solleticata dai potenti mercanti del consenso, ma nemmeno dalla pigrizia del già noto, dei pensieri già scontati.

In questo la genialità della grande letteratura può essere d’aiuto, con la sua capacità, quando è veramente grande, di raccontare la vita e il cuore dell’uomo per quel che realmente sono. Per questo Natascia, Andrej, Sonia, Nicole, Pierre e tanti altri sono importanti più dei sovrani e dei generali. Non abbiamo ancora un romanzo sui loro omologhi nell’Ucraina e nella Russia dei nostri giorni, eppure leggere le pagine di due secoli fa non è una perdita di tempo o una distrazione dal presente. È nel cuore dell’uomo che va cercata la risposta alla domanda di Tolstoj sulla forza che muove la storia: è la stessa che muove i nostri cuori.