Goffredo Fofi, l’intellettuale alla ricerca della verità delle cose

Con la morte dello scrittore nato a Gubbio, critico letterario e cinematografico, animatore di riviste, sempre impegnato con la vita tra mille slanci e altrettante contraddizioni, tramonta l’epoca degli uomini di cultura che hanno avuto l’ardire di rischiare di dire qualcosa fuori dal coro. Riluttante all’omologazione, “a quella specie di pappa intermedia che domina tutto”, amava il confronto serrato, anche duro, assai spesso conflittuale. Aveva un debole per la letteratura russa. Testimoniava affinità con Pasolini pur nel dialogo incendiario. E poi quella voglia magnifica di litigare con Paolo di Tarso. Tra i suoi amici più cari Alexander Langer e Mauro Rostagno. La lotta continua…

18 luglio 2025

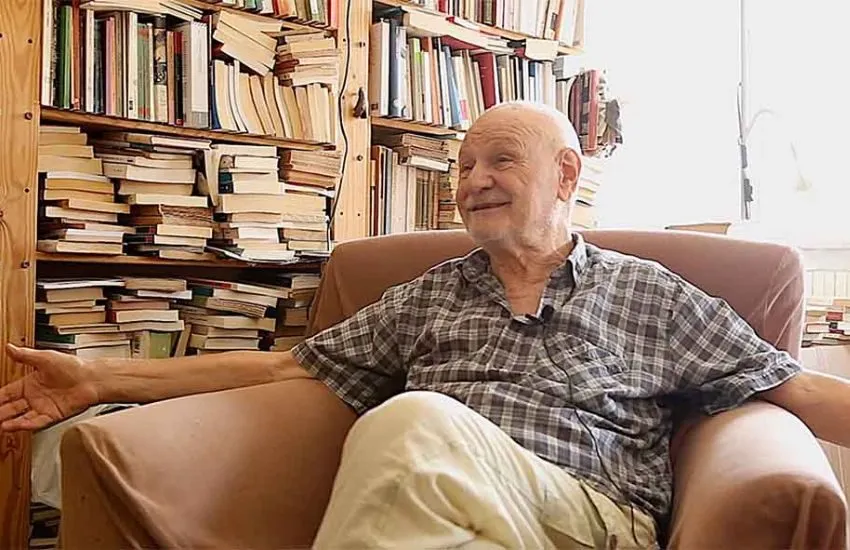

15/04/1937 – 11/07/2025

di Enzo Manes

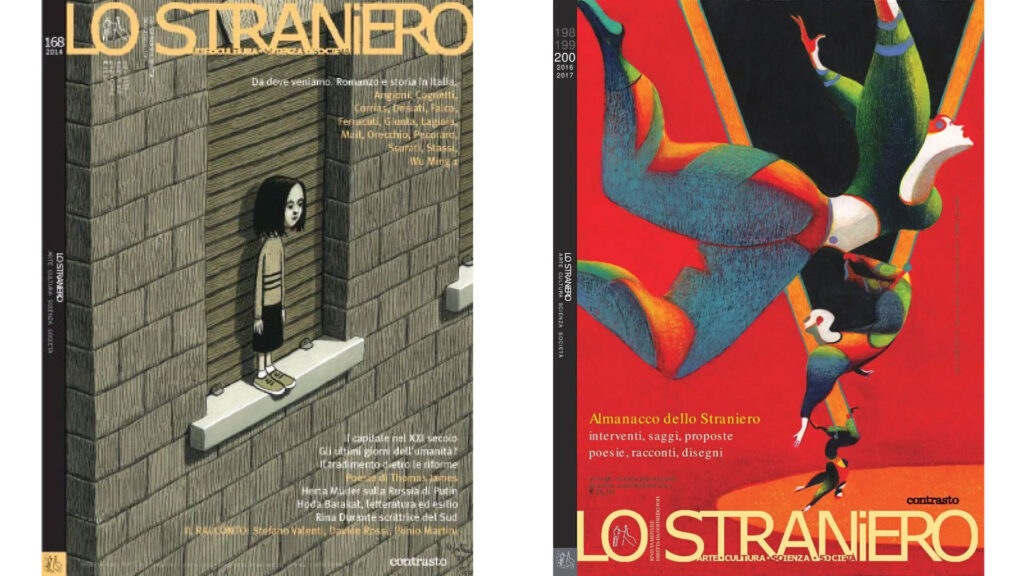

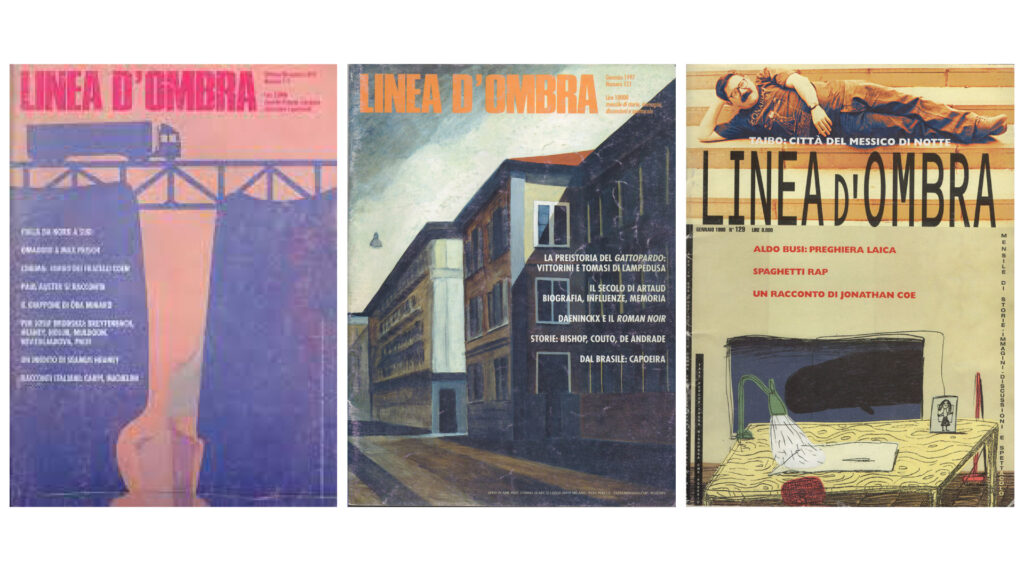

“L’epoca incalza e bisogna provare a dire delle cose, possibilmente ragionando e non cedendo all’amalgama dell’indifferenziato, quella specie di pappa intermedia che domina tutto”. A ben vedere la morte di Goffredo Fofi, critico letterario, cinematografico, creatore di riviste piuttosto ardite (tra le altre: Quaderni piacentini, Ombre rosse, Linea d’ombra, Lo straniero) figura di riferimento della vita culturale e del mondo della sinistra italiana (da quella parte poco o per nulla amato) assottiglia ancor di più la pattuglia nostrana, da tempo ridotta al lumicino, degli intellettuali. Anche se, in verità, Fofi mal sopportava il tentativo di assoggettarlo alla categoria. Giacché provava una naturale avversione per le categorie tutte, figurarsi quella degli intellettuali, per lui di gran lunga entità più appariscente che vera. Eppure Fofi lo è stato. Riluttante certo, ma lo è stato, proprio perché non incline a lisciare il pelo. Direbbe Fabrizio De André: ha pensato la vita in direzione ostinata e contraria. Perché uomo appassionato.

Conflittuale e leale

Goffredo Fofi è morto l’11 luglio a 88 anni. Era nato a Gubbio il 15 aprile del 1937 da famiglia contadina. E quella cultura, non solo non l’ha mai abbandonata, ma ha proseguito a coltivarla con quotidiana fedeltà. La sentiva appiccicata addosso, un po’ come Pier Paolo Pasolini, altro riluttante alla leva degli intellettuali abili nel prendere sempre la via perfettamente asfaltata. Fofi non perdeva tempo a duellare con i fautori della decorazione stolta e della parola ambigua. Lui si sfiniva nei dialoghi serrati con Franco Fortini, Elsa Morante (ha amato perdutamente il suo Il mondo salvato dai bambini), Danilo Dolci, Aldo Capitini, Raniero Panzieri, Adriano Sofri e, ovviamente, lo stesso Pasolini: ci ha litigato parecchio come si litiga con le persone a cui si vuole bene per davvero.

Frequentava la letteratura russa come Albert Camus. Ammirava Orwell, Silone, Carlo Levi. Ha promosso narratori italiani come Alessandro Baricco, Stefano Benni, Gianni Celati, Luca Doninelli, Maurizio Maggiani, Lorenzo Pavolini, Claudio Piersanti, Giorgio Pressburger, Pier Vittorio Tondelli, Giorgio Van Straten. Non teneva in gran conto la poesia accademica, gli piacevano i versi caldi, umanamente non disponibili a finire stritolati nelle maglie di un ermetismo così ricercato e inconcludente. Come, per restare all’accademia le dintorni, evitava se possibile compromissioni con fiorenti circoli quali, ad esempio il Gruppo ’63, fucina di benpensanti. Un rompiscatole, insomma. Una voce che meritava l’ascolto anche quando non ti ritrovavi in quel che esprimeva. Il bello, semmai, era proprio quello. Arcigno fino al conflitto, leale sempre e comunque.

Giullare di Dio

Ciò che fioriva dal basso – ecco la terra ancora la terra – lo incendiava. Sarà per questo, forse, che dedicò tempo e scrittura ad esaltare la comicità di Totò, in nome di quella cultura allora definita bassa che per lui non lo era affatto. Con lo stesso piglio anni dopo parlò bene del cantante partenopeo Nino D’Angelo.

Si sentiva cittadino della moltitudine di sud del mondo, eppoi napoletano dentro, meridionalista convinto. A 18 anni fu in Sicilia per partecipare alle battaglie dei contadini. Nel 1972 saliva a Napoli dove è fra gli animatori della Mensa dei bambini proletari. Quindi l’altra faccia del Meridione d’Italia: Torino. Scrisse il fondamentale L’immigrazione meridionale a Torino, per nulla testo solo sociologico ma indagine fortemente esistenziale e dunque politica nel suo significato più nobile. Einaudi si guardò bene dal pubblicarlo per evitare gli strali dell’universo Fiat. Uscì per Feltrinelli e dal 2009 è disponibile per i tipi di Aragno.

Naturaliter cristiano – chissà che le radici in quel di Gubbio non l’abbiano indirizzato verso uno stile di vita da Giullare di Dio (ovviamente non ha mancato di testimoniare stima profonda per l’arte di Roberto Rossellini e così si allontanava dalle opere di Ettore Scola e ne era felice). Lettore assiduo di Paolo di Tarso: “Con Paolo di Tarso come va? Ho un rapporto conflittuale, ci litigo. Da lui ho imparato una cosa fondamentale che la carità è la cosa più importante (o come dice don Milani alla fine della Lettera quel che rimane è sostanzialmente l’amore per il prossimo) e, aggiungo, la curiosità per il prossimo, che non avrebbe senso senza l’amore”.

L’amicizia con Langer e Rostagno

Marxista a modo suo e perciò a piccolissime dosi (“hai voglia con il materialismo scientifico quando ti interroghi come si interroga il Dreyer di Dies Irae: ‘I miei occhi sono pieni di lacrime e nessuno me le asciuga’”), più libertario che militante duro e puro, si è tenuta alla larga dai movimenti stalinisti post sessantotto e, in particolare, dal Partito comunista imprigionato dai fatti d’Ungheria e di Praga.

Nella prima parte dei settanta è transitato, invece, da Lotta continua, prossimo soprattutto ad Alexander Langer e Mauro Rostagno. Si trovava a casa quando sentiva Langer dire che “io sento, e ciascuno di noi probabilmente sente, che non ce la farei a vivere in una di quelle utopie che a volte noi stessi propaghiamo”.

Amaramente, negli ultimi tempi, Fofi ha dovuto ricordare come le loro morti – Langer suicidatosi a un albero in Toscana e Rostagno ucciso dalla mafia per via delle sue intemperanze anticosche – gli abbiano sottratto gli amici più cari. Più che le idee gli affetti lo struggevano. Anche perché gli affetti autenticamente vissuti lo motivavano a dire, a intervenire, a misurarsi con la concretezza che poteva essere sia l’occuparsi di una mensa popolare e sia scrivere la recensione di un libro o di un film.

Libri e cinema. Elogiava e stroncava, non faceva mai zero a zero. L’intellettuale riluttante esercita a quel modo lì. Perché, diceva, “a me colpiscono gli autori che mettono il dito nella piaga”. Intollerante a quei “prodotti a buon mercato per un’umanità desolante e desolata. Come direbbe Pasolini: la mutazione è avvenuta”.

Dreyer, Olmi, Pasolini, Moretti

Chi scrive ha avuto, nell’ormai lontano maggio 2008, l’opportunità di vivere il gusto di una conversazione con Fofi in occasione dell’uscita della nuova edizione del suo libro I grandi registi della storia del cinema (Donzelli) che venne pubblicata dal settimanale Tempi. Quel dialogo fu la riprova di come lui intendesse il misurarsi con autori e film. Credo valga la pena riprenderne alcuni affondi. Ad esempio: “Vidi a Parigi Gertrude di Dreyer. Guardavo lo schermo e piangevo. Una pellicola che mi aveva colpito. Siccome facevo parte della rivista Positif che allineava postsurrealisti che ritenevano Dreyer un baciapile, quando feci la recensione del filmsu Quaderni piacentini riconobbi che si trattava di una grande opera, ma che ormai non serviva più alla bisogna. E chiudevo il pezzo risoluto e certo delle mie certezze: ‘Che i morti seppelliscano i loro morti’. Un frasone non c’è che dire. Ovviamente era prevalso il pregiudizio, la critica militante. In buona sostanza arrivavo a scrivere che Dreyer non serviva più per la rivoluzione”.

A proposito dell’Andrej Rublëv di Tarkovskij: “È un capolavoro che sembra indicare al potere sovietico un’alternativa, nell’incontro tra il popolo e i suoi artisti, bensì tali anche perché religiosi, portatori cioè di una visione dell’uomo e della storia che trascenda l’uomo e la storia pur restandovi concretamente, materialmente attaccata”. E su Ermanno Olmi e il suo cinema: “E ci fu quella volta che occupo un’intera pagina del quotidiano Lotta continua per parlare dell’Albero degli Zoccoli: è un film che ho amato tantissimo. Olmi ha raccontato come nessuno al cinema la cultura e l’antropologia contadina, un mondo che conosco bene perché vengo da lì. Per me le sue opere più riuscite sono Il posto, I fidanzati, Il mestiere delle armi. Mi piace molto meno quando cede alla metafisica facile, alla scorciatoia di una religiosità superficiale. Penso alla Leggenda del Santo Bevitore ma anche a Centochiodi”.

Sulle pellicole di Pasolini: “Quello che preferisco è il Pasolini dei primi film, del Vangelo secondo Matteo il più bello di tutti, fino all’episodio stupendo con Totò di Uccellacci e Uccellini. È un Pasolini vitale, che critica il miracolo economico, ma che crede fortemente nella vita. È un friulano che lotta, reagisce, e non fa un passo indietro. Dopo è scivolato su cose più ovvie, con il problema di dare spiegazioni. E quando i registi prendono quella piega fanno quasi sempre disastri”.

Vede molte ombre in Woody Allen. “Nel libro Capire con il cinema gli preferivo la vis comica, da bambino, di Jerry Lewis molto più popolare, da gag visiva piuttosto che verbale. In Allen l’infanzia, l’essere appunto bambino, non c’è mai. Ecco anche lui è sul filone del piangersi addosso. Come Moretti che però ha l’aggiunta di essere arrogante, che deve nobilitarsi con affreschi, scenari. Comunque Allen ha fatto con Broadway Danny Rose un film notevole, una sorte di Giobbe moderno”. Già, Nanni Moretti.

Fofi sta proprio da un’altra parte: “Lui è l’emblema di una piccola borghesia di sinistra francamente insopportabile. Non mi interessano i suoi personaggi, non riescono a toccarmi. Gente che schiva tutto, evita la tragedia. Sbobba quotidiana che alimenta e si alimenta di questa cultura disumana”. Titoli di coda.