Il genocidio armeno e la sopraffazione dei popoli

Il 24 aprile si ricorda l’operazione genocidaria attuata dal regime turco nei confronti degli armeni. Sono trascorsi 115 anni da quell’infamia che i turchi continuano a negare ma che si consumò nel silenzio del mondo. Oggi quel popolo continua a essere vittima di violenze da parte di turchi e azeri. Ancora nel disinteresse colpevole dell’Occidente. Vittorio Robiati Bendaud segnala il pericolo di tale smemoratezza per la comprensione del presente che viviamo con il saggio Non ti scordar di me. Storia e oblio del genocidio armeno (Liberilibri)

25 aprile 2025

Il Giorno del ricordo

di Enzo Manes

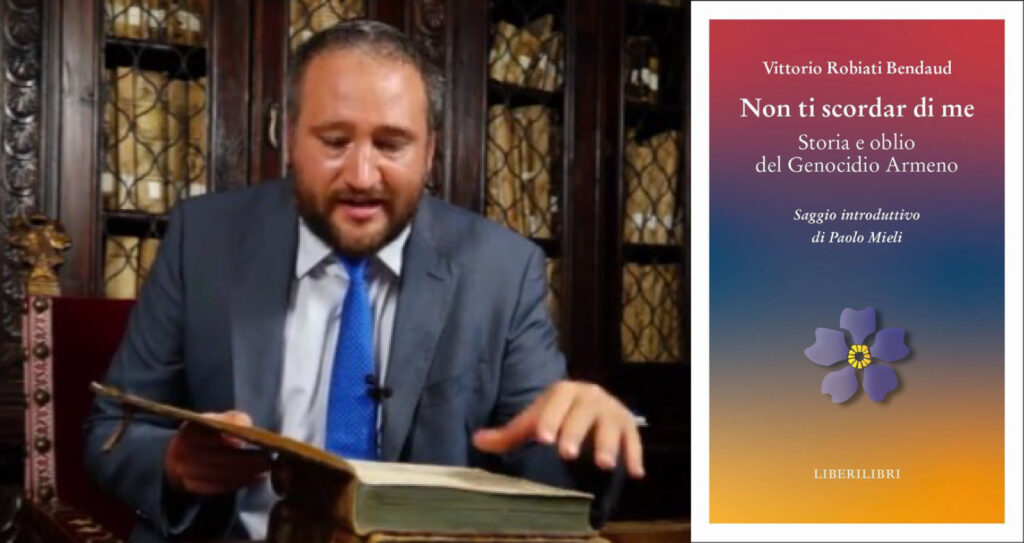

Per vivere il 25 aprile senza il deficit del paraocchi ideologico conviene tener viva la memoria sull’immensa tragedia che si ricorda il giorno prima, cioè il 24 aprile: il genocidio del popolo armeno cui il CMC nella sua attività ha dato più volte testimonianza. Più pubblicazioni ci vengono in soccorso per entrare dentro la selva oscura di quel crimine programmato con metodo risolutivo dal regime turco. Insieme a numerosi saggi come a raccolte di versi poetici (vedi la serata al CMC “Benedici questa croce di spighe…” La voce armena della poesia), ovviamente abbiamo il bellissimo e straziante romanzo di Antonia Arslan La masseria delle allodole. Ma per venire a questi giorni, è fresco di stampa Non ti scordar di me. Storia e oblio del genocidio armeno (Liberilibri). Lo ha scritto Vittorio Robiati Bendaud, laureato in filosofia, appassionato di storia e letteratura, allievo del rabbino Giuseppe Laras di Milano e in rapporto da tempo col CMC, particolarmente attivo nel promuovere il dialogo fra ebrei e cristiani a livello internazionale. Il volume, inoltre, beneficia di una partecipata nota introduttiva a firma di Paolo Mieli.

Il volto deturpato del Novecento

Il titolo al libro non lascia dubbi sul fatto che il genocidio armeno patisca oggi il fenomeno, invero piuttosto diffuso, del negazionismo. Come se quanto accadde proprio centodieci anni fa fosse stato, tutt’al più, un grosso ma irrilevante incidente; e poi fatto oggetto di interessi strumentali. E non, piuttosto, il tentativo sistematico e violento di cancellare dalla storia un popolo di profonde tradizioni cristiane e di grande cultura. L’autore, constata e motiva perché l’Occidente non si mostrato estraneo a tale processo di negazione; e dunque, a sua volta complice di chi vorrebbe riscrivere la storia secondo progetti di nuova egemonia o autoassolutori. D’altronde, viviamo assediati da tali deformazioni come, tra gli altri, insegna l’ineffabile metodo putiniano.

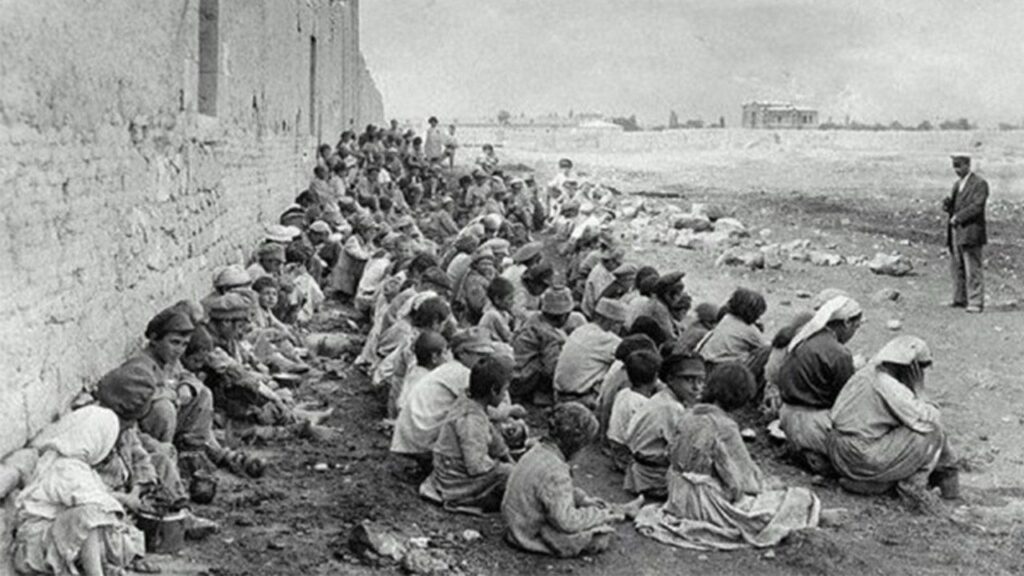

Vittorio Robiati Bendaud ha il grande merito di farci incontrare e penetrare in quella drammatica vicenda. Con tono asciutto, senza fare sconti, ci mette di fronte a ciò che accadde per mano delle autorità turche; un esecrabile progetto di annientamento che non risparmiò nessuno e niente. Eccidi e deportazioni divennero l’esercizio quotidiano messo in atto da quel potere dispotico. Due termini, eccidio e deportazione che, come sappiamo o dovremmo ricordare, hanno deturpato nel profondo il volto del Novecento. E ancora godono di eccellente salute.

Il metodo della cancellazione di una comunità

Lo stermino cominciò nella primavera del 1915. Le premesse vanno fatte risalire all’ascesa al potere del nazionalismo turco da parte dei cosiddetti Giovani Turchi. Siamo nel 1909. Le guerre che infestarono i Balcani e il primo conflitto mondiale che ne seguì, furono il terreno fertile per attuare il primo genocidio di quel che viene definito il “secolo breve”. Un’etnia, quella armena, che in Anatolia era presente fin dal 7° secolo avanti Cristo. Una realtà di popolo divenuta cristiana e che il nazionalismo turco, ancora con manie di grandezza, avvertiva come una presenza ingombrante che intralciava – perché non assimilabile – il tentativo di riedizione, in forma certo diversa con le medesime ambizioni, dell’impero ottomano. Pur se le vicende storiche che stavano segnando quella stagione novecentesca stavano mettendo drasticamente in crisi proprio il concetto di impero.

L’ideologia dei Giovani turchi era chiarissima: la cancellazione della comunità armena come soggetto storico, culturale e politico. E per avviare la macchina si poteva partire con l’appropriazione dei beni materiali di quel popolo inerme, spaventato, impotente.

Da Atatürk a Erdogan: la solita storia

La data del 24 aprile 1915 (nel pieno della Prima guerra mondiale) è quella che definisce l’avvio delle operazioni finali, il principio della fase acuta del genocidio: a Costantinopoli vengono arrestati personalità della comunità armena, tra cui i più in vista tra gli intellettuali e i politici. Finirono rapidamente uccisi e quella carneficina significò la decapitazione della classe dirigente armena.

Tra la primavera e l’estate del 1915 si attuò la fase più cruenta del genocidio che, tuttavia, procedette negli anni anche con l’ascesa al potere di Mustafa Kemal Atatürk seppur, va detto, nel 1915 egli si trovava a Gallipoli al comando di un reggimento e perciò, almeno formalmente, estraneo agli accadimenti interni. Tuttavia, pure lui contribuì alla riscrittura della storia mai facendo menzione al genocidio armeno, anzi negandolo risolutamente. Come, del resto, è sempre successo negli anni a venire. Ancora adesso il regime di Erdogan fa quadrato nel negare pervicacemente ciò che considera un’operazione di propaganda infame verso il popolo turco. Strappandosi le vesti per le parole nette espresse a più riprese da papa Francesco. Per intanto, secondo tradizione, gli oppositori, intellighenzia e politici di opposizione, li toglie dalla scena imprigionandoli…

Le pericolose semplificazioni

Per diverso tempo, la mattanza sistematica nei confronti del popolo armeno, fu semplicisticamente fatta ricondurre ai travagli e agli ultimi fuochi dei modelli imperiali che stavano progressivamente sfarinando e alle lotte cruente fra le diverse espressioni dei nazionalismi, il cui apice è stato l’evento traumatico della Prima guerra mondiale. Robiati Bendaud invita a rifuggire da questa semplificazione che lui ritiene essere pericolosa anche per la comprensione autentica del presente che stiamo vivendo. Depotenziare quella tragedia, addirittura non ritenendola un genocidio, significa oggi essere conniventi con chi ha motivi per affermare logiche di dominio in nome di ideologie mistificatorie.

L’oblio, far velo alla memoria, non mantener più in vita il ricordo è ciò che anima dittatori e autocrati fans della smemoratezza e delle “riletture”. Lo vediamo con la Shoah, il caso più eclatante. Ecco perché conviene ritornare a fare i conti con la storia, a guardarla in faccia, a farla rivivere adesso e qui. E dunque, a conoscere il Grande Male (il Metz Yeghérn), genocidio armeno che si è consumato tra il 1915 e il 1921. Nel silenzio del mondo. Il mondo sta troppo spesso in silenzio. Andare alle radici di quella tragedia, scrive Robiati Bendaud, è fondamentale per capire che le cose terribili succedono per ragioni che non vengono fuori all’improvviso, ma hanno una propria gestazione. L’autore ha il grande merito di portarle alla luce, anche quando fanno male. L’oblio si vince solo attraverso percorsi di conoscenza. Altrimenti – e l’Occidente democratico dovrebbe ricordarselo – la pratica della cortina fumogena ha gioco facile nel farsi beffe della verità.